Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

5191 éléments (27 non lus) dans 55 canaux

Dans la presse

(11 non lus)

Dans la presse

(11 non lus)

Toile géomatique francophone

(16 non lus)

Toile géomatique francophone

(16 non lus)

Toile géomatique francophone (12 non lus)

Toile géomatique francophone (12 non lus)

-

sur La mondialisation appréhendée à travers un indice de connectivité mondiale

Publié: 18 February 2025, 5:25pm CET

Source : Steven A. Altman & Caroline R. Bastian, DHL Global Connectedness Report 2024 : An In-Depth Analysis of the State of Globalization.

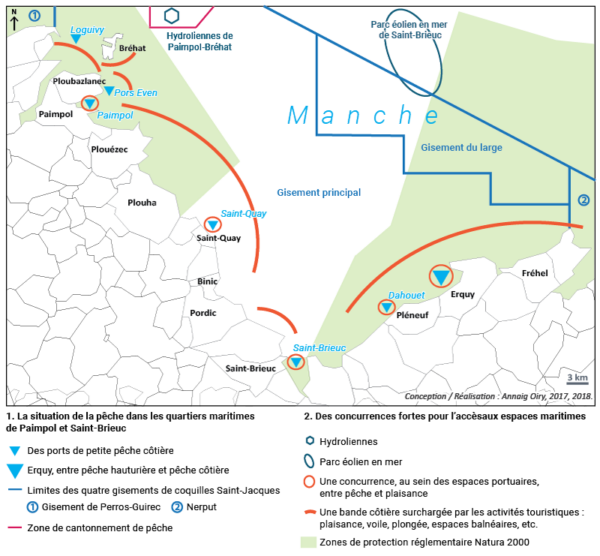

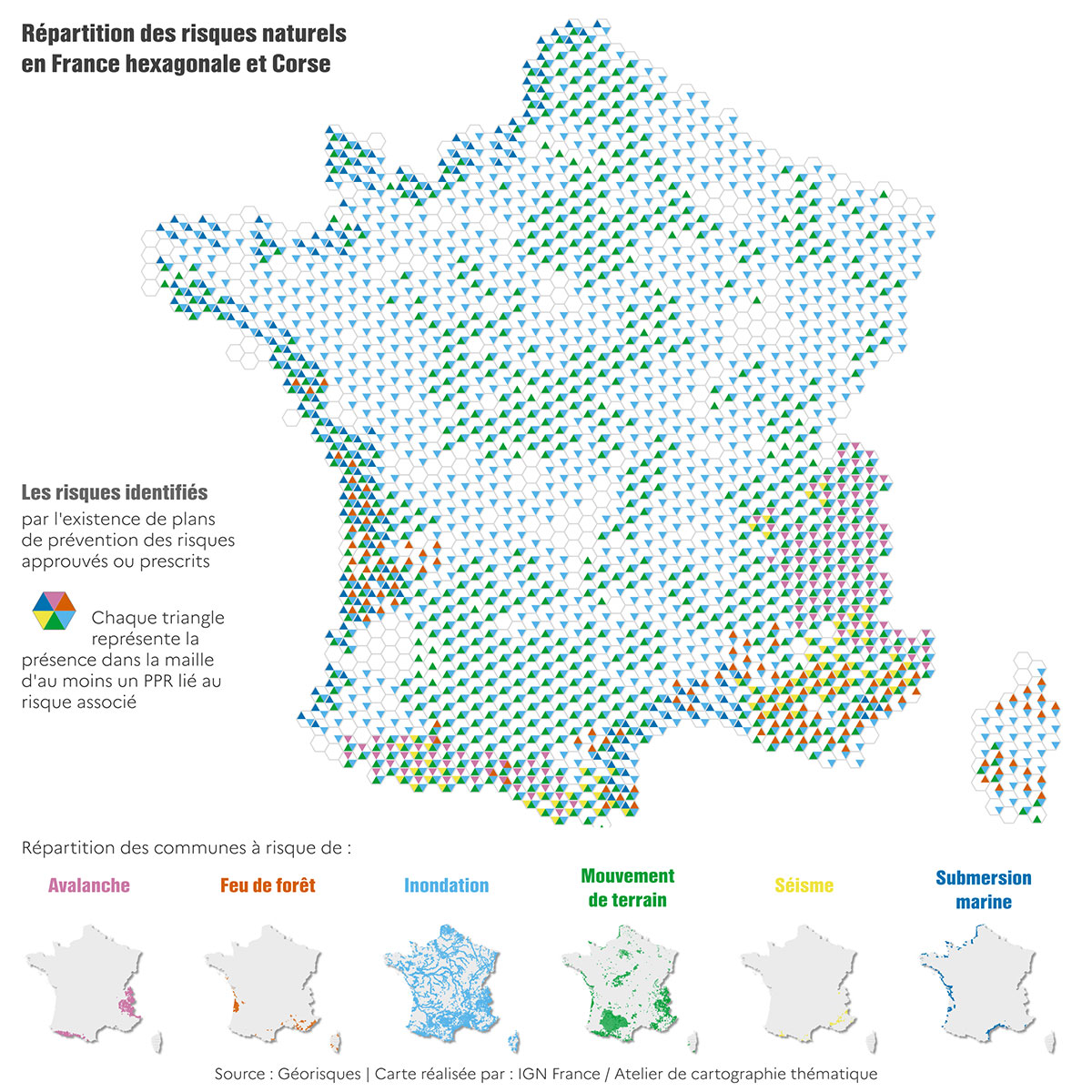

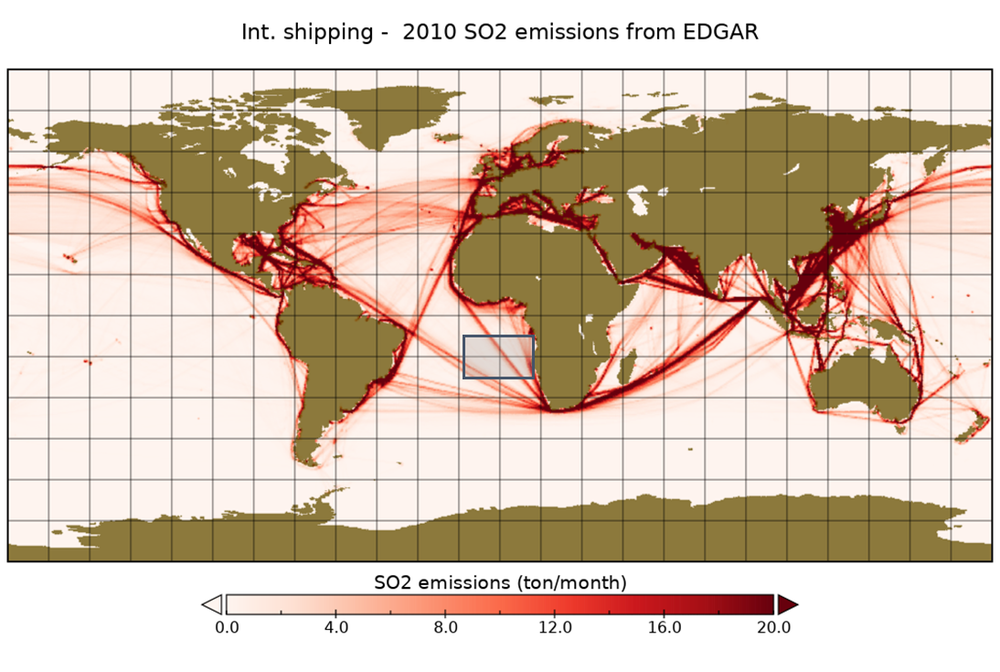

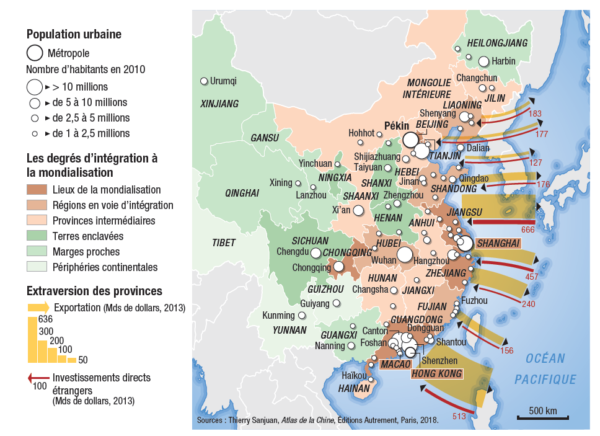

Récemment, une attention particulière a été portée à la question de savoir si la mondialisation progressait ou reculait à l’échelle mondiale. La plupart des entreprises et des pays interagissent avec quelques autres et non avec le monde entier. C’est pourquoi les mesures de la mondialisation au niveau national, en particulier celles qui concernent chaque pays et ses principaux partenaires dans les échanges internationaux, sont particulièrement importantes pour l’analyse économique et politique.

L’indice de connectivité mondiale DHL classe les pays en fonction de leurs échanges internationaux, de leurs capitaux, de leurs informations et de leurs flux de personnes. Il évalue ces flux selon deux dimensions : la profondeur (taille des flux internationaux par rapport à l’activité nationale) et l’ampleur (répartition des flux entre les pays d’origine et pays de destination). La connectivité mondiale reste à un niveau record, malgré les tensions et les incertitudes géopolitiques.

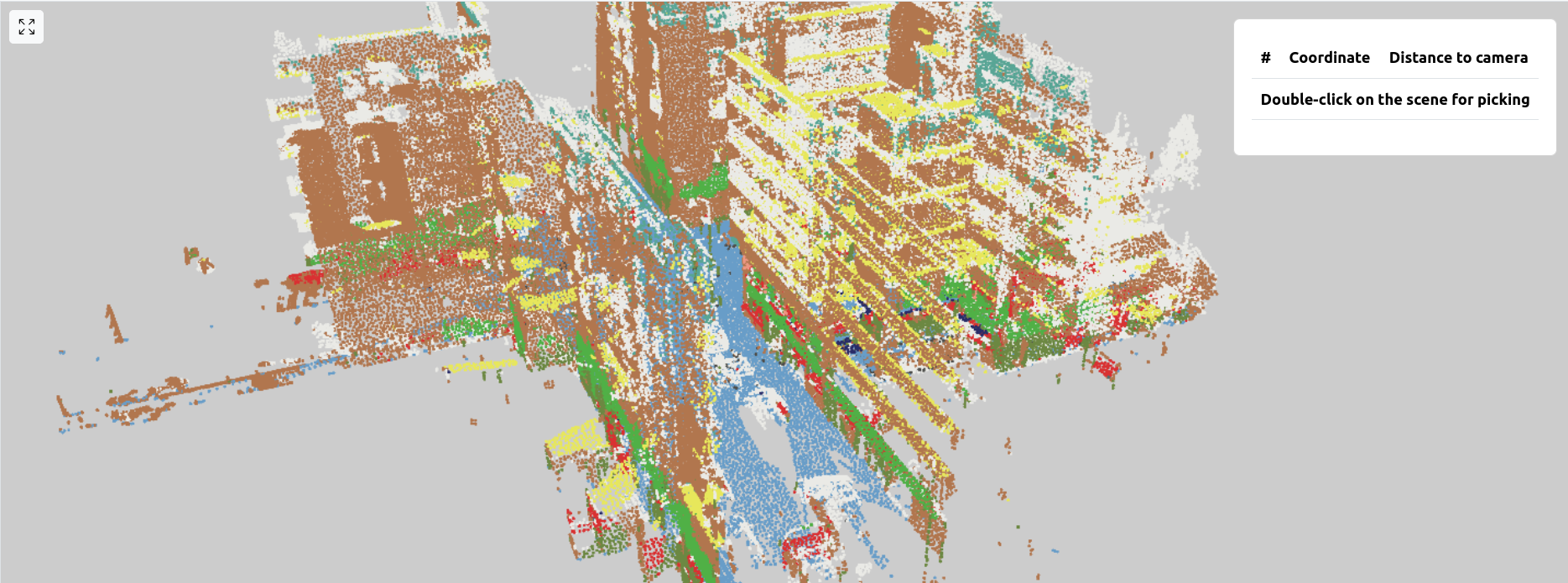

Flux globaux par région en 2022 (source : DHL Global Connectedness Report 2024)

L'étude conduite par la Stern School of Business de l’université de New York et la société de transport DHL fait ressortir 10 points clés concernant la mondialisation qui n'a jamais été aussi forte en dépit des tensions et incertitudes :

- La connectivité mondiale a atteint un niveau record en 2022. Elle est restée proche de ce niveau en 2023. La résilience et la croissance des flux internationaux d’échanges commerciaux, de capitaux, d’informations et de personnes face aux crises récentes vont à l'encontre de l’idée selon laquelle la mondialisation auarait fait marche arrière.

- Singapour est le pays le plus connecté au monde, suivi des Pays-Bas et de l’Irlande. Singapour a les flux internationaux les plus importants par rapport à l’activité nationale, tandis que les flux du Royaume-Uni sont les plus répartis dans le monde.

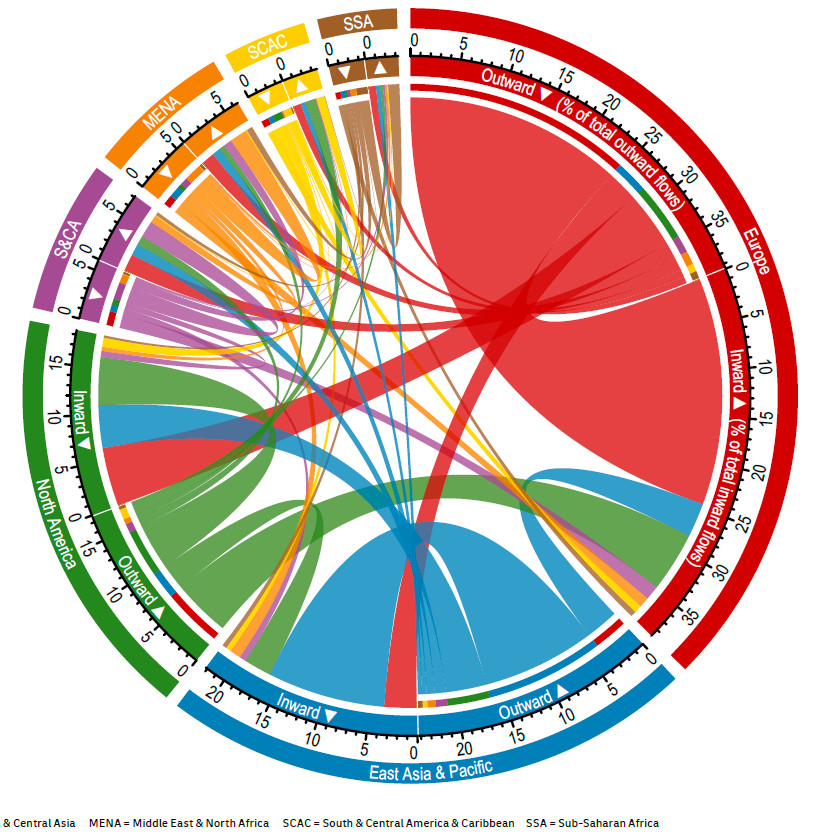

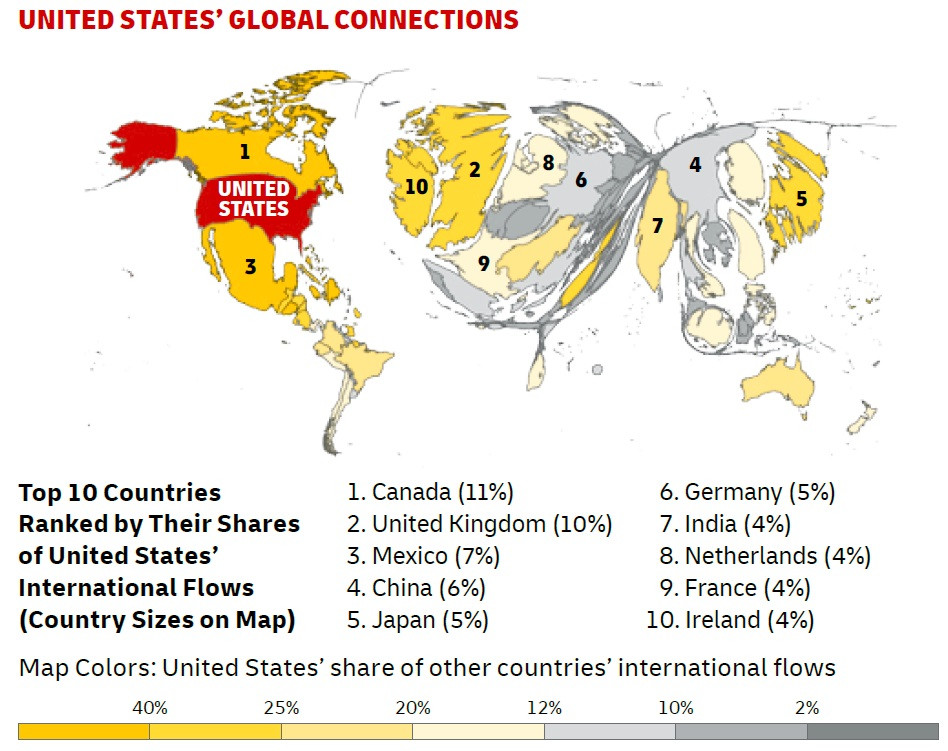

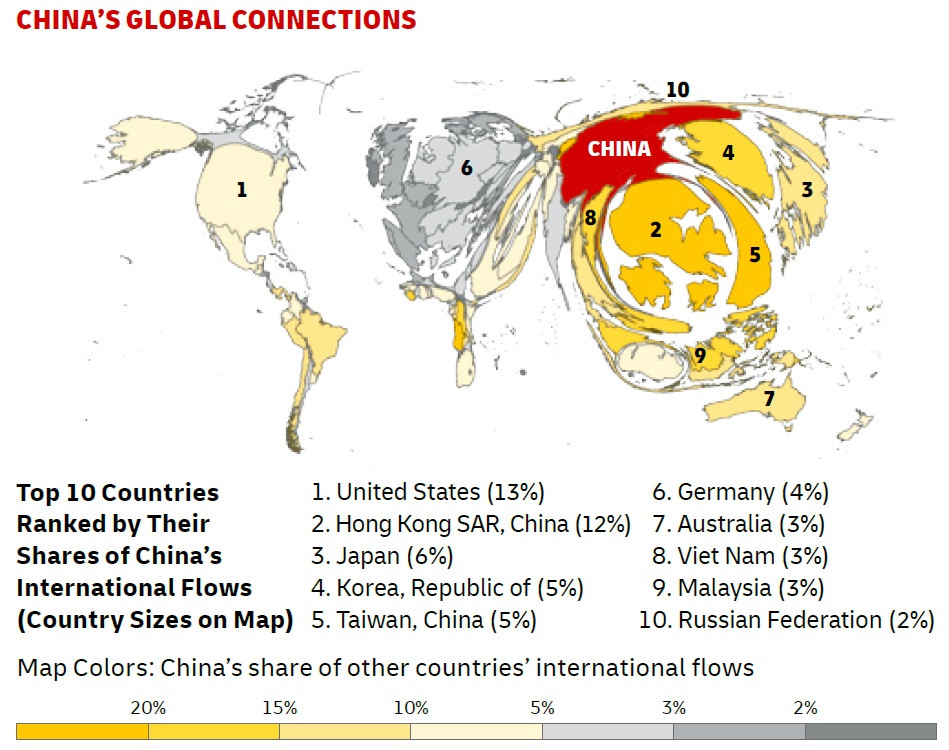

- Les liens entre les États-Unis et la Chine continuent de diminuer. Les parts des flux des deux pays impliquant l’autre ont diminué d’environ un quart depuis 2016. Le recul des échanges directs entre les États-Unis et la Chine s’est accéléré en 2023. Mais les États-Unis et la Chine sont toujours connectés par des flux plus importants que presque toutes les autres pays.

- La Russie et l’Europe se sont découplées, rompant des liens autrefois considérés comme essentiels pour les deux partenaires. Les échanges commerciaux de la Russie se sont éloignés des pays alignés sur l’Occident et les investissements étrangers en Russie se sont effondrés. Parmi les principales économies du G20, la Russie a connu en 2022 la plus forte baisse annuelle de connectivité mondiale jamais enregistrée.

- Les flux mondiaux ne montrent aucune division générale de l’économie mondiale entre les blocs géopolitiques rivaux. La part des échanges entre les blocs alignés sur les États-Unis et ceux alignés sur la Chine a augmenté pendant la pandémie de Covid-19, puis a diminué après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Si l’on exclut la Russie, elle est désormais revenue à peu près à son niveau d’avant la pandémie.

- La mondialisation des entreprises continue de progresser. Les entreprises réalisent une plus grande partie de leurs ventes à l’étranger et la valeur de leurs projets d’expansion internationale annoncés est à son plus haut niveau par rapport au PIB mondial depuis plus d’une décennie. La part transfrontalière des fusions et acquisitions reste stable, tout comme la part de la production mondiale que les entreprises produisent en dehors de leur pays d’origine.

- La mondialisation n’a pas cédé la place à la régionalisation. La plupart des flux internationaux se déroulent sur des distances stables voire plus longues, avec une part en baisse au sein des principales régions géographiques. Si l’on se concentre spécifiquement sur le commerce, seule l’Amérique du Nord affiche une tendance claire à la délocalisation.

- La mondialisation des flux d’informations a augmenté plus que tous les autres aspects de la mondialisation au cours des deux dernières décennies, mais les dernières données montrent que cette tendance stagne.

- Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont pesé sur la collaboration internationale en matière de recherche, et de nombreux pays ont imposé des restrictions sur les flux internationaux de données.

- Le niveau absolu de mondialisation du monde reste limité ; les flux nationaux dépassent toujours de loin les flux internationaux. La profondeur actuelle de la connectivité mondiale n’est que de 25 % sur une échelle allant de 0 % (aucun flux ne traverse les frontières nationales) à 100 % (les frontières et la distance n’ont plus aucune importance).

Rapport et annexes à télécharger en pdf

Données à télécharger en xls

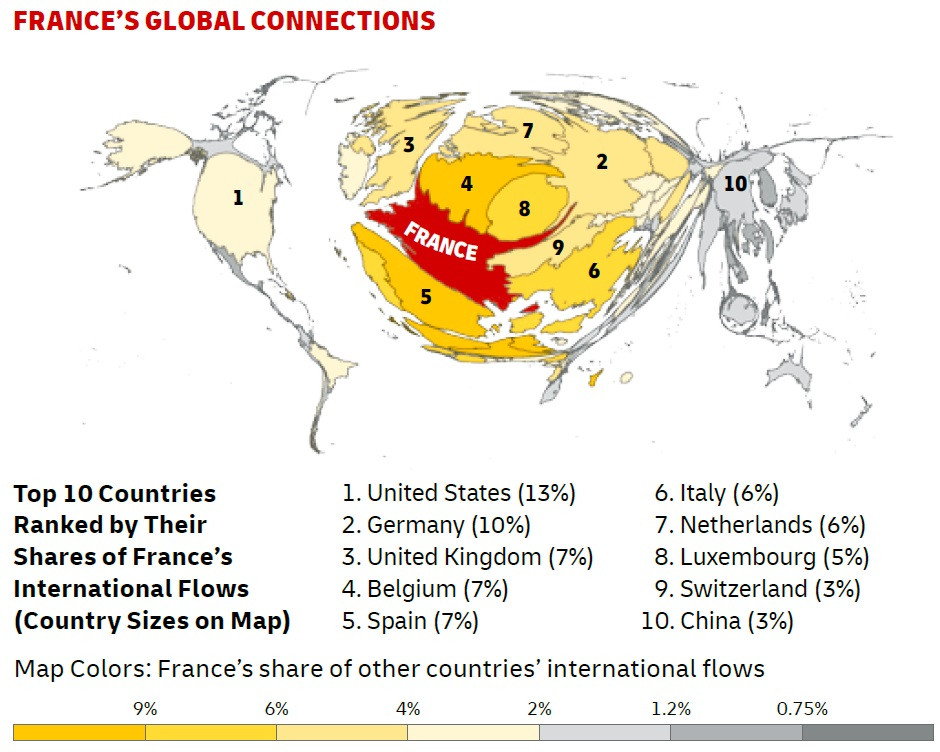

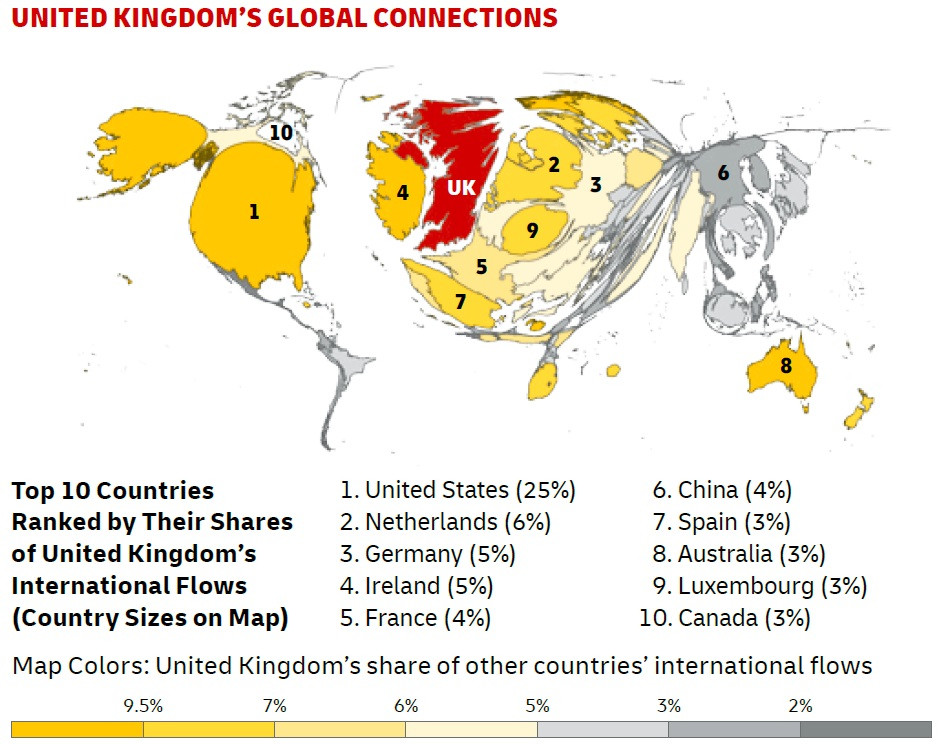

Outre les données récentes, l'intérêt de cette étude est de fournir des cartes par anamorphoses montrant chaque pays avec ses 10 principaux partenaires commerciaux. Avec le retour de Trump et de sa politique douanière, l'orientation de ces flux pourrait être en partie modifiée dans les années qui viennent. Le modèle de Bloomberg Economics sur les droits de douane proposés par Trump prévoit que les autres pays compenseront la majeure partie de leurs pertes commerciales avec les États-Unis simplement en échangeant davantage entre eux. Cela laisse entrevoir la possibilité que la mondialisation continue de bourdonner, mais sans les États-Unis en son centre (What's left of Globalization without the US ? Bloomberg)

Comparaison Etats-Unis et Chine (source : DHL Global Connectedness Report 2024)

Comparaison France et Royaume-Uni (source : DHL Global Connectedness Report 2024)

Pour compléter

« La mondialisation n’a jamais été aussi forte qu’en 2024 » (Le Grand Continent)

« Mondialisation : vers un capitalisme anti-libéral » (France Culture)

Articles connexes

Cartographie des pays ayant les États-Unis ou la Chine comme principal partenaire commercial (2001-2023)

Carte de l'influence mondiale de la Chine et des États-Unis

Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques

Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde

Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance

Les pays bénéficiaires de l'aide des Etats-Unis depuis 1945

Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l’information

Entre maritimisation des échanges et mondialisation de l'information : de quoi l’incident de l'Ever-Given est-il le nom ?

La route maritime de la soie. Connectivités mondiales, nœuds régionaux, localités (ouvrage en open edition)

- La connectivité mondiale a atteint un niveau record en 2022. Elle est restée proche de ce niveau en 2023. La résilience et la croissance des flux internationaux d’échanges commerciaux, de capitaux, d’informations et de personnes face aux crises récentes vont à l'encontre de l’idée selon laquelle la mondialisation auarait fait marche arrière.

-

sur Déboguer des triggers SQL en cascade : une approche visuelle avec Matplotlib

Publié: 18 February 2025, 9:33am CET par Célia Prat

Dans cet article, je vais partager mon expérience de débogage à l’aide de Matplotlib, un outil de visualisation Python puissant et flexible.

-

sur Les évolutions de Python 3.9 à 3.13 : Typage

Publié: 18 February 2025, 8:57am CET par admin

Si on peut dire que la librairie standard Python est stable, on ne peut pas en dire autant de la partie typage qui est en pleine effervescence.

Pour mémoire, le typage en Python est optionnel, et c’est très bien pour les petits projets et les scripts. Dès que le projet prend de l’envergure, le typage des paramètres des fonctions aide à la rigueur et force à se poser les bonnes questions sur les flux de données dans le programme.

Version 3.9Dans la version 3.9 de Python, il y a une seule évolution dans le typage, mais qui va considérablement améliorer la lisibilité et simplifier le code dédié au typage : on peut désormais utiliser les types « built-ins » (list, disc…) pour déclarer notre typage.

class Foo: def add_items(self, items: list[str]) -> None: ...Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça réduit tellement le ticket d’entrée du typage que ça ne me dérangerais pas de l’intégrer même dans des petits scripts.

Version 3.10Depuis la version 3.10 de Python, on peut désormais utiliser l’opérateur | pour déclarer des unions de types (la fonction accepte plusieurs types différents, voir les rendre optionnels) :

class Foo: def set_color(self, color: str|Color|None) -> None: ... def get_color(self) -> Color|None: ...Un gros effort a également été fait dans cette version pour proposer une généricité dans le typage. Par exemple quand on défini un décorateur, on ne connaît pas toujours à l’avance le type de la fonction décorée. Dorénavant, on peut utiliser ParamSpec pour dire que c’est un type qu’on ne connaît pas.

Un peu de clarté a aussi été apportée avec l’ajout de TypeAlias qui permet de donner un nom explicite à un type complexe.

StrCache: TypeAlias = 'Cache[str]'Pour créer des petites fonctions qui vérifient le type (is_bool, is_string, etc…), les TypeGuards ont été introduits. Les TypeGuards sont utilisés pour une pratique assez complexe appelée rétrécissement de type. Cette dernière est utilisée pour les fonctions qui acceptent des variables d’entrée avec plusieurs types possibles. TypeGuard permet alors de mettre en place une vérification de type sur les variables d’entrée de la fonction.

Version 3.11 L’utilisation des TypeGuards n’est pas très simple, je vous invite donc à aller regarder la documentation Python plus en détails si cela vous intéresse.

L’utilisation des TypeGuards n’est pas très simple, je vous invite donc à aller regarder la documentation Python plus en détails si cela vous intéresse. Toujours dans les ajouts complexes, la version 3.11 a introduit des Variadic générique pour gérer des ensembles d’éléments avec une taille fixes (un tenseur avec une taille fixée par exemple).

Un générique permet de préserver un type entre l’entrée et la sortie d’une fonction. Par exemple, si l’on prend la fonction de copie d’une variable, celle-ci prend une variable en entrée et cette dernière peut être de tout type, on la typera donc Any. Comme la fonction retourne une copie de la variable d’entrée, le type de retour de la fonction sera le même que celui de la variable en entrée (Any).

Le problème est qu’avec Any, on a aucun moyen de vérifier que les types de l’entrée et de la sortie sont les mêmes, et c’est ici que le générique entre en jeu.

def copy_of_1(value: Any) -> Any: # Le Any d'entrée et # le Any de sortie # ne sont pas forcés # d'être du même type return deepcopy(value) T = TypeVar("T") def copy_of_2(value: T) -> T: # Les variables en entrée # et en sortie sont forcées # d'être du même type return deepcopy(value)Le Variadic générique, quant à lui, est plus complexe et permet de gérer des types multi-dimensionnels.

Là encore la mise en œuvre est subtile, je vous invite à aller lire la documentation officielle.

Là encore la mise en œuvre est subtile, je vous invite à aller lire la documentation officielle. Par contre dans les petits ajouts qui peuvent servir à tout le monde, il y a les types Required et NotRequired dans les TypedDict :

class Shape(TypedDict): x: Required[int] y: Required[int] color: NotRequired[int]Il y aussi le type Self qui a été ajouté, très pratique pour faire un constructeur :

class Shape: @classmethod def new(cls, x: int, y: int) -> Self: ...Il y a aussi un type LiteralString ajouté. Il peut être utilisé pour indiquer qu’un paramètre de fonction peut être de n’importe quel type de chaîne littérale (chaîne de caractères écrite en dur dans le code, comme « Hello World ! »).

Ce type est principalement utile pour renforcer la sécurité

car il indique qu’une variable doit être codée en dur. Contrairement à un simple str, ce type garantit donc que la valeur provient directement du code source, sans transformation dynamique. Ainsi, LiteralString établit une distinction importante entre les chaînes définies explicitement dans le code et celles obtenues dynamiquement.

car il indique qu’une variable doit être codée en dur. Contrairement à un simple str, ce type garantit donc que la valeur provient directement du code source, sans transformation dynamique. Ainsi, LiteralString établit une distinction importante entre les chaînes définies explicitement dans le code et celles obtenues dynamiquement. Si vous êtes du genre à aimer creuser (ou que vous êtes simplement têtu·e comme moi), voici ce que j’ai compris sur le fonctionnement de LiteralString :

Si vous êtes du genre à aimer creuser (ou que vous êtes simplement têtu·e comme moi), voici ce que j’ai compris sur le fonctionnement de LiteralString :Le LiteralString vous permet d’ajouter un peu de sécurité et de rigueur dans votre code sans pour autant avoir un typage trop drastique. Pour mieux visualiser, on peut prendre en exemple une fonction d’affichage des logs.

def log(level: str, message: str): if level == "Error": print(message) level = "Error" + "\u200b" # "Error" avec un caractère invisible (Zero Width Space) log(level, "Ce message s'affiche !")Avec cette version de la fonction, on peut voir qu’il y a un problème de sécurité car notre message s’affichera alors que la variable level n’est pas exactement égale à Error. Pas bien grave me direz-vous. Et, en effet, ce n’est pas très important pour une fonction de logs, mais s’il s’agissait de la gestion de vos bases de données …

À l’inverse, on le Literal à l’extrême du typage :

from typing import Literal ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(level: Literal["Error"], message: str): if level == ERROR: print(message) log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alert sur le type level = "Error" + "\u200b" # "Erreur" avec un caractère invisible (Zero Width Space) log(level, "Ce message ne s'affichera pas !") # Une erreur de type sera indiquéeAvec cette version de la fonction, on contrôle strictement le type de la variable level en entrée. Par contre, dès lors que l’on augmente le nombre de types possibles en entrée, la syntaxe devient laborieuse. De même, il est possible de ne pas connaître à l’avance tous les types d’entrée possible (dans le cas de composants extérieurs).

from typing import Literal INFO: Literal["Info"] = "Info" WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: ???, # Le type n'est pas connu level: Literal["Info", "Warning", "Error", ...], # On pourrait avoir beaucoup de types possibles message: str): if level == ERROR: print(message)Pour remédier à ces deux situations, on a donc trouvé le compromis du LiteralString :

from typing import LiteralString, Literal INFO: Literal["Info"] = "Info" WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: LiteralString, level: LiteralString, message: str): if level == ERROR: print(message) log(INFO, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alert sur le type log(WARNING, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alert sur le type log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alert sur le typeIl est également possible d’utiliser à la fois le Literal et le LiteralString :

from typing import LiteralString, Literal INFO: LiteralString = "Info" # On définit INFO avec un type moins précis WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: LiteralString, level: Literal["Warning", "Error"], # Level est soit du type Literal["Warning"] soit du type Literal["Error"] message: str): if level == ERROR: print(message) log(INFO, "Ce message ne s'affichera pas !") # Alerte sur le type log(WARNING, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alerte sur le type log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alerte sur le type log(WARNING+ERROR, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alerte sur le type. Pas très intéressant mais pourquoi pas ...Grâce aux deux exemples précédents, on peut donc en conclure que LiteralString regroupe tous les Literal[<…>] où <…> est une chaîne de caractères. Ainsi, on en déduit que LiteralString est le supertype de tous les types de chaînes littérales.

Donc, tout « sous-type » de LiteralString (Literal[« Error »] ou bien encore Literal[« Warning »]) est compatible avec LiteralString , mais pas l’inverse (se référer à la variable INFO de l’exemple précédent).

Donc, tout « sous-type » de LiteralString (Literal[« Error »] ou bien encore Literal[« Warning »]) est compatible avec LiteralString , mais pas l’inverse (se référer à la variable INFO de l’exemple précédent).  De même, le supertype LiteralString est lui-même un str, faisant de str un super supertype.

De même, le supertype LiteralString est lui-même un str, faisant de str un super supertype.  Finalement, avec la même logique que précédemment, on en déduit bien qu’un str n’est pas compatible avec un LiteralString . On entend par là qu’il est possible d’assigner un LiteralString à un str, mais pas l’inverse.

Finalement, avec la même logique que précédemment, on en déduit bien qu’un str n’est pas compatible avec un LiteralString . On entend par là qu’il est possible d’assigner un LiteralString à un str, mais pas l’inverse. literal_string: LiteralString s: str = literal_string # OK literal_string: LiteralString = s # Erreur : # On attendait un # LiteralString, # on a un str literal_string: LiteralString = "hello" # OKUne chaîne créée en composant des objets typés LiteralString est, quant-à-elle, acceptable en tant que LiteralString (comme pour les Literal).

literal_string_1: LiteralString = "Hello" literal_string_2: LiteralString = " World" composed_string: LiteralString = literal_string_1 + literal_string_2 + " !" # Toujours un LiteralStringCe type est utile pour les API sensibles où des chaînes arbitraires générées par l’utilisateur peuvent générer des problèmes.

Pour plus d’exemples, vous pouvez vous référer à la documentation officielle de Python.

Pour plus d’exemples, vous pouvez vous référer à la documentation officielle de Python.Du côté des décorateurs, la version 3.11 ajoute dataclass_transform qui est applicable à une classe, une métaclasse ou un décorateur. Ce décorateur permet de marquer un objet comme offrant un comportement de type dataclass tout en effectuant la vérification des types.

Pour rappel, le décorateur dataclass ajoute des méthodes générées et spéciales à une classe. On aura par exemple des méthodes comme __init__, __repr__ ou encore __eq__.

Version 3.12# Le décorateur create_model est défini par une bibliothèque. @typing.dataclass_transform() def create_model(cls: Type[T]) -> Type[T]: cls.__init__ = ... cls.__eq__ = ... cls.__ne__ = ... return cls # Le décorateur create_model peut désormais être utilisé # pour créer de nouvelles classes de modèles : @create_model class CustomerModel: id: int name: str c = CustomerModel(id=327, name="Eric Idle")La version 3.12 quant à elle introduit l’utilisation du type dictionnaire TypedDict pour avoir un typage plus précis des arguments (**kwargs).

Avant cet ajout, les **kwargs pouvaient être typés à condition que tous les arguments de mot-clé qu’ils spécifient soient du même type. Or, ce comportement était très limitant. Par exemple, annoter **kwargs avec un type str signifie que le type **kwargs est en fait un dict[str, str] et donc que tous les arguments de mot-clé dans foo sont des chaînes de caractères.

def foo(**kwargs: str) -> None: ...Malheureusement, il arrive souvent que les arguments de mots-clés véhiculés par **kwargs aient des types différents qui dépendent du nom du mot-clé. Dans ce cas, il n’était pas possible d’annoter le type des **kwargs.

Maintenant, en utilisant TypedDict pour typer les **kwargs, il est possible d’assigner un dictionnaire comme type des **kwargs. Ainsi, les **kwargs peuvent être typés séparément (par clé du dictionnaire).

from typing import TypedDict, Unpack class Movie(TypedDict): name: str year: int def foo(**kwargs: Unpack[Movie]): ... Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation officiel de Python.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation officiel de Python. La version 3.12 offre aussi un nouveau décorateur override qui sera sans doute utile pour une grande majorité. Ce dernier indique qu’une méthode dans une sous-classe est destinée à remplacer une méthode (ou un attribut) dans une classe parente.

Cette version apporte également de nouvelles caractéristiques syntaxiques pour créer des classes génériques et des fonctions de façon explicite et compacte.

Cette version apporte également de nouvelles caractéristiques syntaxiques pour créer des classes génériques et des fonctions de façon explicite et compacte. def max[T](args: Iterable[T]) -> T: ... class list[T]: def __getitem__(self, index: int, /) -> T: ... def append(self, element: T) -> None: ...De plus, une nouvelle façon de déclarer des alias de type est introduite. Comme présenté sur l’exemple suivant, l’instruction type est utilisée, ce qui crée une instance de TypeAliasType et rend la déclaration explicite.

Version 3.13type Point = tuple[float, float]Avec la version 3.13, il est maintenant possible de définir une valeur par défaut pour les paramètres de type (TypeVar, ParamSpec, et TypeVarTuple).

T = TypeVar("T", default=int) # Si aucun type n'est spécifié, # T sera de type int @dataclass class Box(Generic[T]): value: T | None = None reveal_type(Box()) # Le type est Box[int] reveal_type(Box(value="Hello World!")) # Le type est Box[str]Il également possible, depuis cette version, de marquer une classe ou une fonction comme dépréciée à l’aide du nouveau décorateur deprecated. Ainsi, on peut informer les développeurs lorsqu’ils utilisent ces classes et fonctions pour qu’ils mettent en place les migrations nécessaires.

Autre petit ajout très utile, le qualificatif ReadOnly pour le type TypedDict qui permet de définir certaines clés comme étant en lecture seule. L’utilisation correcte de ces clés en lecture seule est destinée à être appliquée uniquement par les vérificateurs de type statique et non pas par Python lui-même au moment de l’exécution.

Finalement, la version 3.13 revient sur son ajout de TypeGuard dans la version 3.10. Cette version propose une alternative plus intuitive à TypeGuard : TypeIs. Cette nouvelle forme permet l’annotation de fonctions pouvant être utilisées pour affiner le type d’une valeur.

from typing import assert_type, final, TypeIs class Parent: pass class Child(Parent): pass @final class Unrelated: pass def is_parent(val: object) -> TypeIs[Parent]: return isinstance(val, Parent) def run(arg: Child | Unrelated): if is_parent(arg): # Le type de ``arg`` est réduit à l'intersection entre # ``Parent`` et ``Child``, # ce qui équivaut à ``Child``. assert_type(arg, Child) else: # Le type de ``arg`` est réduit pour exclure ``Parent``, # de sorte qu'il ne reste que ``Unrelated``. assert_type(arg, Unrelated)Contrairement à la forme spéciale TypeGuard existante, TypeIs peut affiner le type dans les branches if et else d’une condition. Cependant, TypeIs ne peut pas être utilisé lorsque les types d’entrée et de sortie sont incompatibles (par exemple, list[object] vers list[int]), ou lorsque la fonction ne renvoie pas True pour toutes les instances du type rétréci.

Conclusion Pour plus de précisions, je vous renvoie vers la documentation officielle.

Pour plus de précisions, je vous renvoie vers la documentation officielle.  On constate que le typage en Python est en pleine évolution, avec chaque version apportant son lot d’améliorations pour le rendre plus expressif, plus robuste et plus facile à utiliser.

On constate que le typage en Python est en pleine évolution, avec chaque version apportant son lot d’améliorations pour le rendre plus expressif, plus robuste et plus facile à utiliser. Les ajouts récents, comme Self, LiteralString, TypedDict ou encore override, montrent une volonté de rendre le typage plus intuitif et utile dans des scénarios concrets.

Avec la version 3.13, Python continue sur cette lancée en offrant des outils plus flexibles et en réajustant certaines décisions, comme l’alternative TypeIs pour TypeGuard.

En résumé, le typage en Python présente des avantages (et aussi, parfois, des inconvénients) qui méritent d’être pris en compte dans vos développements.

En résumé, le typage en Python présente des avantages (et aussi, parfois, des inconvénients) qui méritent d’être pris en compte dans vos développements. D’un côté, il apporte une meilleure sécurité en réduisant le risque de bugs et les attaques. En imposant des types clairs, il permet également une meilleure lisibilité du code, notamment lorsque les structures et les workflows deviennent plus complexes. Cela facilite non seulement la maintenance, mais aussi la reprise du code par d’autres développeurs, rendant ainsi la collaboration plus fluide.

D’un côté, il apporte une meilleure sécurité en réduisant le risque de bugs et les attaques. En imposant des types clairs, il permet également une meilleure lisibilité du code, notamment lorsque les structures et les workflows deviennent plus complexes. Cela facilite non seulement la maintenance, mais aussi la reprise du code par d’autres développeurs, rendant ainsi la collaboration plus fluide. Cependant, le typage en Python présente aussi quelques limites. Certains types ou fonctionnalités, comme TypeGuard, peuvent être difficiles à prendre en main. De plus, certains types, tels que LiteralString, n’apportent pas toujours une réelle valeur ajoutée au regard de leur complexité d’utilisation. Enfin, l’ajout de types peut parfois alourdir visuellement le code, ce qui peut nuire à sa lisibilité.

Cependant, le typage en Python présente aussi quelques limites. Certains types ou fonctionnalités, comme TypeGuard, peuvent être difficiles à prendre en main. De plus, certains types, tels que LiteralString, n’apportent pas toujours une réelle valeur ajoutée au regard de leur complexité d’utilisation. Enfin, l’ajout de types peut parfois alourdir visuellement le code, ce qui peut nuire à sa lisibilité.Pour ma part, je pense qu’il est essentiel de prêter attention au typage. Il contribue grandement à la compréhension et à la maintenance du code, notamment lorsqu’il s’agit de reprendre le travail de quelqu’un d’autre. À mon sens, il est au minimum nécessaire de typer les prototypes de méthodes, en précisant clairement les types des entrées et des sorties. Au final, le plus important reste de discuter des normes de typage avec son équipe afin d’adopter une approche cohérente et adaptée aux besoins du projet.

Quoi qu’il en soit, le langage Python gagne en maturité, mais le typage demeure un terrain d’innovation. Il nous tarde de découvrir ses prochaines évolutions !

P.S. : Pour en apprendre plus sur les évolutions de Python (hors typage), je vous invite à consulter notre article intitulé « Découvrez les évolutions majeures de Python de 3.9 à 3.13 ».

Auteur : Mathilde Pommier

-

sur Cartographie collaborative des dispositifs d'indésirabilité

Publié: 17 February 2025, 4:49pm CET

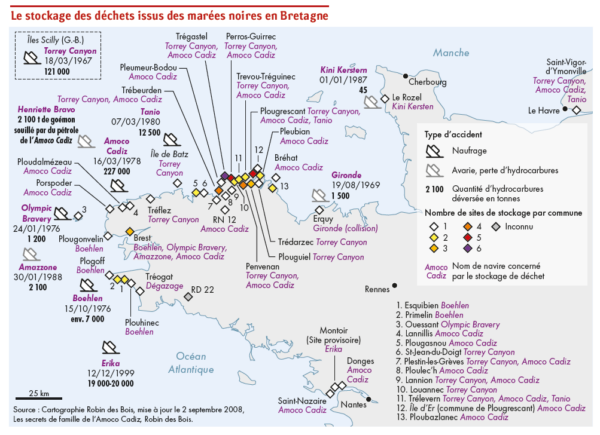

Source : Milan Bonté (17 janvier 2025). « Une cartographie collaborative du mobilier urbain hostile ». Du béton et des plumes. Carnet de recherche sur le genre, les territoires et les minorités. [https:]]

A l’université de Lille, les étudiant-es de M2 Urbanisme et Aménagement disposent, début janvier, d’une semaine de formation en outils (SIG, croquis, dessin d’architecture, etc.) dans la perspective de leur très prochaine entrée dans le monde professionnel. Milan Bonté était chargé du module intitulé “Outils numériques au service des approches participatives“, dans lequel il avait pour mission d’initier un petit groupe d’étudiant-es aux outils cartographiques numériques qui peuvent être mobilisés lors de démarches de participation citoyenne. Il a saisi l’occasion d’inscrire ce module dans un vaste projet de recherche portant sur la “fabrique urbaine de l’indésirabilité” dans les espaces publics, financé par la défenseure des droits et coordonné par Muriel Froment-Meurice et Claire Hancock.

Durant l’ensemble de la semaine, le petit groupe s’est affairé à la création d’une application qui permette au grand public de cartographier, dans la France entière, les dispositifs qui contraignent les usages de l’espace public et produisent de facto des usages et usagers indésirables. On connait, à ce propos, le mobilier anti-SDF, qui vise à empêcher les siestes par des bancs à accoudoirs centraux ou des ornements rendant impossible toute tentative de se réfugier sous un porche pour une nuit.

Une cartographie collaborative du mobilier urbain hostile (source : Du béton et des plumes)

Vous pouvez consulter la carte et contribuer directement ici :

[https:]]L’application finale comprend une page d’accueil, sur laquelle le projet est expliqué, une carte qui recense l’ensemble des contributions et un formulaire, qui permet à n’importe qui de proposer l’ajout d’un dispositif. Ainsi, si vous avez connaissance d’un élément de mobilier urbain hostile, vous pouvez le prendre en photo et l’ajouter à la carte en cliquant sur “Ajouter un élément”.

Cartographie collaborative des dispositifs d'indésirabilité

[https:]]L’espace public, lieu de sociabilité et de diversité, reflète également les tensions sociales et les inégalités structurelles. Sa gestion et son aménagement peuvent générer des effets différenciés sur les individus, certains rencontrant des obstacles à s’y sentir légitimes ou à l'aise, modelant ainsi les usages de l’espace public. Ces ressentis sont façonnés par une combinaison de facteurs, qu’ils soient liés aux caractéristiques physiques des lieux, aux dispositifs de sécurité, ou aux dynamiques sociales et normatives qui s’y déploient.

En mars 2023, la Défenseure des droits a lancé un appel à recherche sur la gestion de l’espace public et les stratégies d’éviction des populations dites "indésirables". Cet appel vise à étudier les mécanismes formels et informels – qu’ils relèvent des infrastructures, des politiques urbaines ou des interactions sociales – qui participent à l’exclusion de certains usagers des espaces publics.

Dans le cadre du projet de recherche "La fabrique urbaine de l’indésirabilité", le site propose une démarche participative pour recueillir les dynamiques d’exclusion dans l’espace public. Le grand public est invité à contribuer à une cartographie participative recensant les dispositifs que chacun perçoit comme excluants, manquants ou ayant disparus et pouvant évincer certains individus.

Pour en savoir plus

Milan Bonté, Associé – jeune docteur auprès de l’UMR Géographie-cités, explique dans cet article comment, dans le cadre d’un cours de géomatique de niveau avancé, il a développé avec ses élèves une base de données collective portant sur le thème du mal logement dans la Métropole Européenne de Lille (MEL). [https:]]

Articles connexes

Atlas du mobilier urbain de Paris (APUR)

Visualiser l'orientation des rues dans n'importe quelle ville du monde

Dans ma rue : une application qui donne à voir les problèmes et incivilités en milieu urbain ?

Signaler les enfants bruyants dans sa rue : Dorozoku, un site cartographique controversé au Japon

Le forum d'OpenstreetMap, un lieu d'échange autour des enjeux de la cartographie collaborative et de l'open data

Cartes des pistes cyclables en Europe et en France : vers une cartographie collaborative

-

sur Cartographie électorale et big data. Pourquoi les clivages politiques urbains-ruraux ne sont pas généralisables

Publié: 16 February 2025, 8:28am CET

Source : Noah Dasanaike (2025). Why Urban-Rural Political Cleavages Do Not (document de travail)

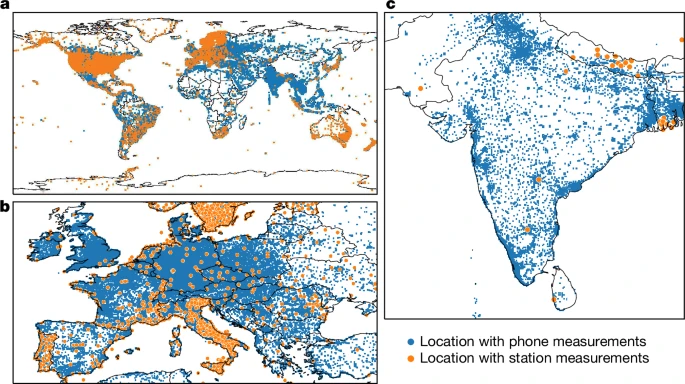

Les clivages entre zones urbaines et zones rurales sont considérés comme une division politique déterminante, principalement en Occident et aux Etats-Unis. Mais cette polarisation est-elle valable à l’échelle mondiale ? Noah Dasanaike étudie cette question en utilisant un ensemble de données originales de résultats électoraux granulaires et géocodés provenant de 106 pays (au niveau des bureaux de vote dans 70 pays). Dans cet ensemble de données qu'il appelle Small-Area Global Elections (SAGE), il teste des résultats standardisés correspondant à des limites spatiales artificielles ou réelles dans chaque démocratie et aux élections démocratiques précédentes de plusieurs autocraties actuelles.

Les résultats des élections sont collectés et compilés sur une période de 3 ans. Il fusionne ces 10 milliards de votes avec 2,3 milliards d'empreintes de bâtiments pour mesurer l'urbanité, une approche qui permet de mieux appréhender la façon dont les gens perçoivent les zones urbaines et rurales. Il valide cela par rapport à la densité de population. Les résultats révèlent des variations considérables entre les pays. Dans de nombreux pays, les différences entre les zones urbaines et rurales sont faibles, voire inversées idéologiquement (zones rurales de gauche, zones urbaines de droite), et cela ne s'explique pas uniquement par le développement économique ou l'activité industrielle. Pour expliquer en partie ces résultats, l'auteur élabore une théorie dans laquelle les clivages urbains-ruraux proviennent du regroupement spatial d’attributs distincts des électeurs qui permettent aux partis de recourir à des votes géographiquement ciblés. D’abord à l’échelle mondiale, puis dans un test à grande échelle du comportement électoral à travers l’Europe, Dasanaike constate que la dispersion géographique des conditions économiques structurelles, à savoir l’agrarisme, l’industrialisation et l’agglomération des connaissances, explique en partie la disposition idéologique des villes vis-à-vis des campagnes.

Urban–rural cleavages are seen as a defining political divide. But does this polarization hold worldwide? My new working paper tests this question using an original dataset of granular, geocoded election returns from 106 countries (polling station-level in 70). (1/8) pic.twitter.com/pb2dP00goe

— Noah Dasanaike (@dasanaike) February 14, 2025If you're interested in seeing any detailed election results from the Small-Area Global Elections (SAGE) archive, let me know in the replies. I'll start with parliamentary elections in Poland in 1991 and 2023. pic.twitter.com/emsFyPuJMw

— Noah Dasanaike (@dasanaike) February 14, 2025Articles connexes

S'initier à la cartographie électorale à travers l'exemple des élections présidentielles de novembre 2020 aux Etats-Unis

Cartographie électorale, gerrymandering et fake-news aux Etats-Unis

Cartes et simulateur de votes de l'Observatoire électoral du Grand Continent

Bureaux de vote et adresses de leurs électeurs en France (Répertoire électoral unique - INSEE)

L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité (La France et ses territoires, édition 2021)

Cartographie des bassins urbains et ruraux à l'échelle mondiale (URCA - FAO)

Étude sur la diversité des ruralités (ANCT - Observatoire des territoires)Quand les cartes révèlent les frontières fantômes

-

sur Cartographie critique de l'intelligence artificielle générative (collectif Estampa)

Publié: 15 February 2025, 12:02pm CET

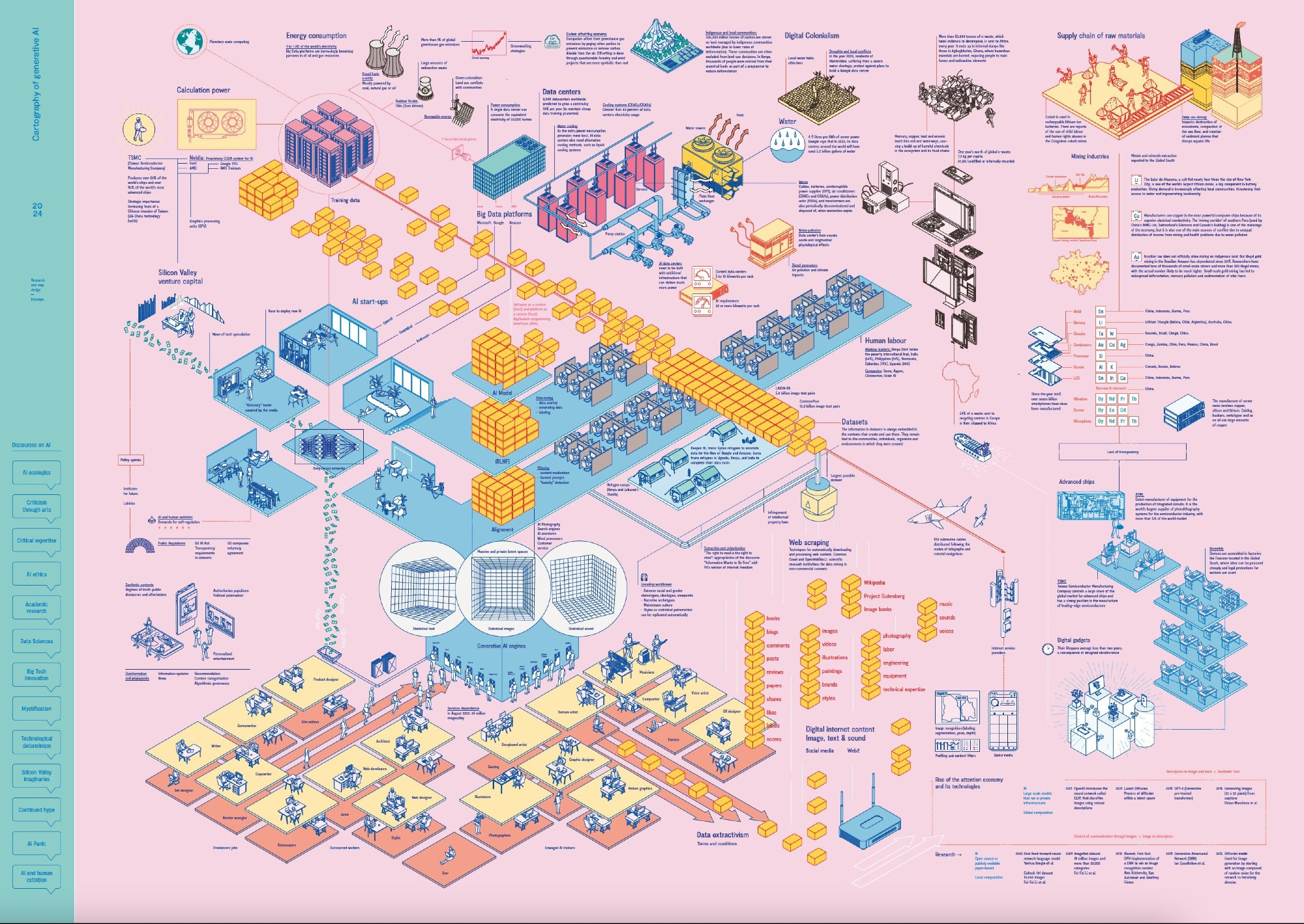

Le collectif Estampa propose une cartographie de l'intelligence artificielle générative. La carte met bien en évidence le parcours long et complexe des données lorsqu'on interroge une IA générative, avec tout ce que cela représente en termes de coût financier et de coût environnemental. Traduite en différentes langues (dont le français), la carte est téléchargeable en haute définition sur le site du projet Generative AI Mapping.

Cartographie de l'IA générative (source : Generative AI Mapping)

L’ensemble des relations présentées ici forme une mosaïque difficile à appréhender car elle implique la mise en relation d’objets et de connaissances de types et d’échelles différents. Les discours sur l’IA sont souvent mythiques et accompagnés d’une série de métaphores et d’images récurrentes : des agents algorithmiques déconnectés de l’action humaine, une technologie non négociable imposée par le futur, l’universalité des données ou la capacité de produire des modèles exempts de préjugés ou de visions du monde. L’ensemble des discours qui entourent ces technologies, qu’ils soient spécialisés ou plus populaires, finissent par les façonner d’une manière ou d’une autre.

La carte, très détaillée, décrit les étapes sucessives de regroupement, filtrage, hébergement et distribution des données, avec à chaque étape les coûts induits que cela représente. Elle montre que l'IA repose dans ses fondements sur un modèle extraviviste de données (il faut beaucoup de données d'entraînement au départ), qu'elle nécessite de gros investissements de la part de start-ups capables de construire de gigantesques datacenters pour héberger les serveurs et fournir la puissance de calcul. Outre le coût financier, le côut environnemental est faramineux. Il faut des matériaux conducteurs (principalement de l'or), mais aussi du lithium pour les batteries, de l'eau pour refroidir les ordinateurs, ce qui se traduit par une forte pression sur les ressources.

Le projet Generative AI Mapping est motivé par la volonté d'offrir une carte conceptuelle qui couvre une grande partie des acteurs et des ressources impliqués dans cet objet complexe et multiforme qu'est l'IA générative. À partir d’une longue série de cartographies critiques vouées à montrer la fonction des cartes comme productrices de vérités hégémoniques, cette visualisation vise à cartographier le phénomène en tenant compte des tensions, des controverses et des écosystèmes qui le rendent possible. Les outils d’IA générative sont utilisés pour automatiser des tâches telles que l’écriture ou la génération d’images. On peut dire d'une certaine façon que les outils d’IA générative désassemblent le langage (visuel, textuel) pour le réassembler sur la base d’un calcul de probabilité. Cette capacité de généralisation est due au traitement d'ensembles de données beaucoup plus grands et hétérogènes qui lui permettent de répondre à tous types d'instructions. En conséquence, l’ampleur du changement dans l’IA générative est si grande qu’elle nécessite l’impulsion de nouvelles économies et une dépendance accélérée à l’égard de différents écosystèmes. En ce sens, Generative AI Mapping se veut un projet de contre-cartographie visant à dénoncer le "colonialisme numérique", qui aboutit à la domination des pays en avance en matière d'IA par rapport aux autres pays et territoires de fait dominés.

Estampa est un collectif de programmeurs, cinéastes et chercheurs travaillant dans les domaines de l’audiovisuel et des environnements numériques. Leur pratique se base sur une approche critique et archéologique des technologies audiovisuelles, sur la recherche des outils et des idéologies de l’intelligence artificielle et sur les ressources de l’animation expérimentale. Ce travail a été soutenu par les subventions pour la recherche et l'innovation dans les arts visuels de la Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

Pour aller plus loin

Crawford, K. (2021). Atlas of AI: power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven, Yale University Press.

« Que se passe-t-il lorsque l’intelligence artificielle sature la vie politique et épuise la planète ? Comment l’IA façonne-t-elle notre compréhension de nous-mêmes et de nos sociétés ? Dans ce livre, Kate Crawford révèle comment ce réseau planétaire alimente une évolution vers une gouvernance antidémocratique et une augmentation des inégalités. S’appuyant sur plus d’une décennie de recherche, de sciences et de technologies primées, Crawford révèle comment l’IA est une technologie d’extraction : de l’énergie et des minéraux nécessaires à la construction et à l’entretien de son infrastructure, aux travailleurs exploités derrière les services « automatisés », aux données que l’IA collecte auprès de nous. Plutôt que de se concentrer sur le code et les algorithmes, Crawford nous offre une perspective politique et matérielle sur ce qu’il faut pour créer une intelligence artificielle et sur les points sur lesquels elle se trompe. Si les systèmes techniques présentent un vernis d’objectivité, ils sont toujours des systèmes de pouvoir. Il s’agit d’un compte rendu urgent de ce qui est en jeu lorsque les entreprises technologiques utilisent l’intelligence artificielle pour remodeler le monde. »

Espinoza, M. I., Aronczyk, M. (2021). Big data for climate action or climate action for big data? Big Data & Society, 8(1). [https:]]

Sous la bannière « Data for Good », les entreprises des secteurs de la technologie, de la finance et de la vente au détail fournissent leurs propres ensembles de données aux agences de développement, aux ONG et aux organisations intergouvernementales pour les aider à résoudre toute une série de problèmes sociaux. l'ouvrage se concentre sur les activités et les implications de la campagne Data for Climate Action, un ensemble de collaborations public-privé qui exploitent les données des utilisateurs pour concevoir des réponses innovantes à la crise climatique mondiale. En s'appuyant sur des entretiens approfondis, des observations de première main lors d’événements « Data for Good », des rapports d’organisations intergouvernementales et internationales et sur la publicité médiatique, les auteurs évaluent la logique qui sous-tend les initiatives Data for Climate Action, en examinant les implications de l’application d’ensembles de données et d’expertises commerciales aux problèmes environnementaux. Malgré l’adoption croissante des paradigmes Data for Climate Action dans les efforts des gouvernements et du secteur public pour lutter contre le changement climatique, l'ouvrage montre que Data for Climate Action peut être considéré comme une stratégie visant à légitimer les pratiques d’extraction de données à but lucratif des entreprises plutôt que comme un moyen d’atteindre les objectifs mondiaux de durabilité environnementale.

« Référentiel de compétences IA pour les apprenants et pour les enseignants » (UNESCO)

L’intelligence artificielle (IA) offre des potentialités pour relever nombre de défis majeurs dans l’éducation, innover dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et accélérer les progrès de l’ODD 4. Cependant, les évolutions technologiques rapides engendrent inévitablement de multiples risques et défis, car leur rythme a jusqu’à présent dépassé celui des débats politiques et des cadres réglementaires. L’UNESCO s’engage à aider les États membres à exploiter les potentialités des technologies d’IA pour réaliser l’Agenda Éducation 2030, tout en veillant à ce que son application dans le domaine éducatif réponde aux principes fondamentaux d’inclusion et d’équité. Étant donné l’opacité de la « boîte noire » qui sous-tend les méthodes utilisées par les systèmes d’IA, les enseignants doivent comprendre à la fois comment l’IA est entraînée et comment elle fonctionne. Ils doivent également être en mesure d’examiner d’un oeil critique l’exactitude des contenus générés par l’IA et de concevoir des méthodes pédagogiques appropriées pour guider l’utilisation du contenu synthétisé par l’IA dans l’enseignement et l’apprentissage.

« L'intelligence artificielle, une arme géopolitique » (France Culture)

Duel États-Unis-Chine, à coup de milliards de dollars et de modèles de langage toujours plus révolutionnaires. Sommet à Paris coprésidé par l'Inde et annonces d'ambitions démesurées dans le monde entier. L'IA est devenue une arme géopolitique majeure. Voici les clés historiques de ce développement crucial dans une série audio de la rédaction de France Culture, en 6 volets.

« Les sacrifiés de l'IA » (France 2).

Magiques, autonomes, toutes puissantes : les intelligences artificielles nourrissent les rêves comme les cauchemars. Tandis que les géants de la tech promettent l'avènement d'une nouvelle humanité, la réalité de leur production reste totalement occultée. Pendant que les data centers bétonnent les paysages et assèchent les rivières, des millions de travailleurs à travers le monde préparent les milliards de données qui alimenteront les algorithmes voraces des Big Tech, au prix de leur santé mentale et émotionnelle. Seraient-ils les dommages collatéraux dommages collatéraux de l'idéologie du "long-termisme" qui couve dans la Silicon Valley depuis quelques années ?Articles connexes

Géographie des datacenters dans le monde

Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance

Telegeography met à jour sa carte des câbles sous-marins (version 2020 à 2023)

Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l'information

Le monde de l'Internet en 2021 représenté comme un planisphère par Martin Vargic

Une vidéo sur l'évolution du réseau Internet (1997-2021) à partir des données du projet Opte

Une cartographie mondiale des points de connexion Wi-Fi réalisée dans le cadre du projet WiGLE

-

sur La Commission européenne lance une consultation sur le GreenData4All et l'évolution d'INSPIRE

Publié: 14 February 2025, 9:41am CET

La Commission européenne lance une consultation sur le GreenData4All et l'évolution d'INSPIRE

-

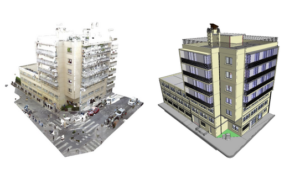

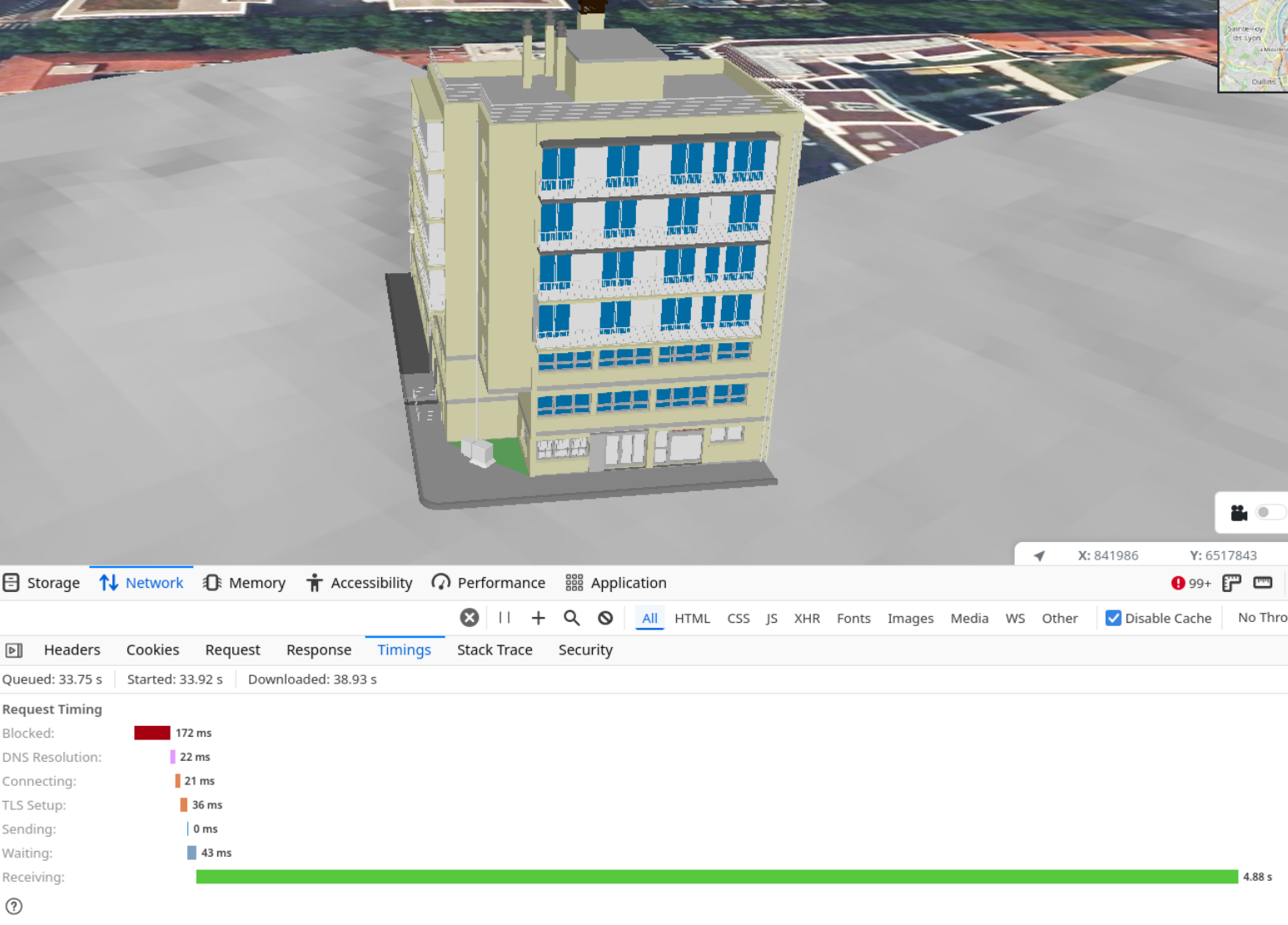

sur Étude d’aide à la décision stratégique et technique / centre CEA de Grenoble

Publié: 14 February 2025, 6:46am CET par Caroline Chanlon

Oslandia a réalisé en 2024 une étude d’aide à la décision stratégique et technique pour le centre CEA de Grenoble, avec une prestation de nos consultants portant sur le système d’information géographique et la pertinence des outils OpenSource pour répondre aux besoins fonctionnels tout en prenant en compte les aspects budgétaires et organisationnels.

Nathalie TUR : « L’audit fonctionnel et technique réalisé par Oslandia a permis d’identifier les dysfonctionnements et les axes d’amélioration de notre SIG. Les consultants se sont distingués de par leur expertise et leur capacité à appréhender les contraintes et spécificités des périmètres Métiers du centre CEA de Grenoble »

-

sur ASIE CENTRALE (300-850) Des routes et des royaumes – Etienne de la Vaissière

Publié: 13 February 2025, 8:31pm CET par r.a.

Caravane sogdienne et gardes turcs. Lit funéraire du Musée Miho, Chine, VIè siècle

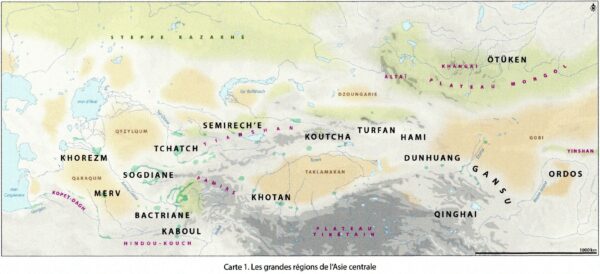

Ecoutez ce que nous dit Etienne de la Vaissière, en guise d’introduction : « Cher lecteur, tu vas entrer en eaux profondes et rien ne sera familier, rien ne sera connu, de peuples étrangers en toponymes abscons. Plonge ! Accepte d’être perdu, va de carte en carte … tu découvriras un monde immense ».

Cet ouvrage exceptionnel ne compte pas moins de 125 cartes et illustrations diverses : peintures, miniatures, manuscrits, estampes et statues. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la carte ci-dessous. Elle vous sera nécessaire pour comprendre l’importance que cette région a et a eue depuis la nuit des temps.

A la fin de l’ouvrage, de cette somme devrais-je dire, qui compte plus de 600 pages, Etienne de la Vaissière nous propose une chronologie (en 6 pages) des faits essentiels qui se sont produits entre 300 et 850 de notre ère et un additif intitulé « Coulisses » de 30 pages dans lesquelles il explique sur quelles bases et avec quels outils, il a œuvré pour relier des textes très dispersés de Dunhuang à la Bactriane.

L’ouvrage compte 7 parties, précédées de l’analyse d’une lettre extraordinaire datant du IV ème siècle de notre ère, retrouvée en 1907 par l’explorateur Aurel Stein. Elle avait voyagé sur 2 600 km de pistes caravanières depuis le Gansu (actuelle province de Chine), jusqu’en Ouzbékistan. Rédigée en 303 par un marchand de Samarcande, elle témoigne de l’existence d’un commerce transasiatique de très grand rayon, reliant la Chine au monde iranien. Sogdiens, Indiens, Chinois, nomades s’y croisent, auxquels s’ajoutent à partir du VII ème siècle Arabes et Tibétains. Déjà le commerce de la soie est mentionné, de même que celui du précieux musc tibétain.

Tout cela sera bouleversé par l’arrivée des Huns, qui viennent de Mongolie à la fin du IV ème siècle. Puis le commerce repart, en suivant le sillage de la diffusion du bouddhisme et aux denrées précédentes s’ajoutent le lapis-lazuli et les fourrures de l’Oural.

Les grands géographes arabes et persans des IX et X ème siècles nommaient leurs ouvrages, « Livres des routes et des royaumes » et c’est bien de cela que le livre d’Etienne va nous parler.? Les maîtres de l’eau

L’Asie centrale peut-être définie comme une vaste interface, une zone de contact entre nomades et sédentaires. Les oasis se sont ceinturées de longs murs, de Samarcande à Boukhara. Ici, les cultivateurs s’aidaient souvent d’esclaves achetés par milliers sur les marchés centrasiatiques. Marchés sur lesquels on trouvait, outre les produits agricoles,des objets issus de la métallurgie (cuivre, argent, or, plomb, lapis-lazuli). Il est possible que l’oasis de Samarcande ait abrité jusqu’à 100 000 foyers, soit 500 000 personnes.

Tout nous est relaté aussi :

– de la mer d’Aral qui a maintes fois disparu avant que l’homme n’en soit responsable ;

– des routes de commerce disparues, comme de celles qui fonctionnent encore ;

– des riches terres irriguées déjà vers 2 000 ans av.n.ère, mises en valeur par des monastères ou colonisées par des envahisseurs successifs, oubliées parfois lorsque des pasteurs nomades venus de Mongolie, de Chine ou de Turquie, à cheval ou à dos de chameau, ne s’en souciaient guère.

L’Asie centrale fut aussi presque oubliée lorsque des variations climatiques intenses contribuèrent à la disparition des empires.Si l’historien fonde son travail sur l’archéologie, les textes retrouvés, la numismatique (les monnaies), il s’intéresse aussi à l’évolution économique et sociale.

Les nomades ont été perçus comme des clans familiaux regroupés en tribus, elles mêmes confédérées sous la coupe de grandes « seigneuries ». Ils se déplacent entre pâturages d’été et d’hiver, mais ils effectuent parfois de véritables migrations, lorsqu’un pouvoir militaire suffisamment fort peut aller conquérir des terres de sédentaires. Nul n’ignore le mouvement des Huns jusqu’à la Volga, ou celui des Turcs jusqu’en Sogdiane.

Les nomades conquérants vont édifier des châteaux forteresses, véritables nids d’aigles qui balisent leurs routes.Cependant l’espace centrasiatique reste discontinu, chaque oasis conserve la trace de son récit fondateur. La diversité linguistique (17 langues) atteste aussi des isolements. A l’ouest, les groupes linguistiques sont Khorezmien, Pehlevi, Sogdien, Bactrien. Ils dérivent des langues iraniennes. A l’est on va parler le Turc, le Chinois, le Mongol ou même le Tibétain.

? Le Grand Jeu : l’irruption des Turcs puis des Chinois et des Tibétains

Bien avant le « Grand Jeu Russo-Britannique » très connu du début du XX ème siècle, (opposant à Kachgar l’empire Britannique à la Russie), on a pu ici aussi, parler de Grand Jeu.

Au VI ème siècle, toute la steppe, de la Crimée à la Mandchourie est contrôlée par l’empire Turc, la plupart des élites en proviennent. Le commerce entre cet empire et la Chine est florissant. Au VII ème siècle, la Chine prend le dessus et les Turcs doivent reculer (640-670). Commence alors la période des raids impériaux qui pillent et massacrent ou exigent tribut.

Le millefeuille social hérité du peuplement iranien et des nomades se complexifie avec la turquisation. Au zoroastrisme se superpose le bouddhisme qui décore des grottes et de prestigieux monastères qui conserveront, entre autres, de nombreux manuscrits en chinois.A partir de 660, un empire Tibétain devient très puissant, son apogée date de 692. Puis les Chinois reprennent le dessus jusqu’en 750. En 751 se déroule la très célèbre bataille de Talas qui fait basculer la région dans l’islam et le monde Arabe (651-738).

Dans un premier temps, les structures de contrôle mises en place par les Chinois sont conservées : régime foncier, impôts, monnaie. Puis la soie reprend son rôle de monnaie d’échange dans le grand commerce eurasiatique.

? Epilogue

Les quatre empires, appelés ici « Les rois du monde » qui conquièrent tout ou partie de l’Asie centrale ont chacun des buts qui divergent, mais les méthodes de conquête et de contrôle sont les mêmes.

Il faut avoir des bases solides (forteresses, tours) situées au centre de zones de raids qui leur permettent de tenir des territoires sans commune mesure avec leurs effectifs militaires. Ensuite il faut disposer de garnisons sur les grandes routes qui sont autant routes de commerce que réseaux d’information. Il faut avoir enfin des fonctionnaires pour lever le tribut.Le chapitre sur Le livre des routes analyse minutieusement : les temps de parcours des caravanes de chameaux et des groupes de voyageurs, d’éclaireurs, mais aussi des « pillards professionnels » de ces convois. Des textes relatent la difficulté du passage des cols et des gués.

Ensuite vient l’étude de l’action des Etats qui contrôlent les déplacements entre steppes et oasis. Il fallait des laissez-passer et à chaque tour de gué était vérifié la composition de la caravane. Parfois des murailles étaient édifiées, comme en Chine. Enfin il fallait des temps de repos aux caravanes. Les caravansérails sont des lieux qui ont toujours attiré les curieux, historiens ou pas, car ici les échanges étaient aussi intellectuels et religieux.

Si du IV ème au IX ème siècle, se sont les marchands Sogdiens (Samarkand, Boukhara) qui dominent le monde des échanges, on a pu prouver qu’avant eux (dès le II è siècle avant n.è.) les marchands les plus influents étaient venus de l’actuel Afghanistan et du Nord-Ouest de l’Inde. Ils sont à l’origine de la diffusion du bouddhisme.Le chapitre suivant, intitulé Economie globale, remet en cause tous les à priori à l’aide de peintures, de textes surtout, mais aussi de reproduction de monnaies et de pièces d’orfèvrerie.

Cela représente un travail de titan, « une somme » captivante.

Etienne de la Vaissière insiste sur le sens Est – Ouest des échanges. L’Inde a fourni les épices (poivre, clou de girofle) ; Byzance fut fournisseur de corail et l’Iran d’argenterie. La fabrication du verre fut romaine puis iranienne. Le sucre raffiné fut produit d’abord par le savoir-faire indien. Le coton ne devient que tardivement un produit centrasiatique. Le papier arrive de Chine et atteint d’abord l’Est de l’Asie Centrale où il est fabriqué à partir du X ème siècle. A l’inverse la vigne ne connut longtemps aucun succès en Chine.? Figures des dieux

Les deux faces du ciel. Aux côtés des religions missionnaires (manichéisme, bouddhisme, christianisme) deux grands systèmes de croyances se partagent le monde centrasiatique, l’un régit par le culte du feu (zoroastrisme) et appartenant au domaine iranien et l’autre régi par le culte du ciel, répandu dans les steppes. Ils semblent n’avoir rien en commun, mais en réalité, un continuum, de plusieurs strates historiques se sont entrelacées avec des objets communs.

Les religions missionnaires ont laissé beaucoup plus de traces que ce soit le bouddhisme venu d’Inde depuis le Gandhara puis diffusé en Chine puis au Proche-Orient ; le judaïsme implanté à Merv depuis le IVème siècle puis diffusé jusqu’au nord-est de l’Afghanistan où l’on a retrouvé des ossuaires ou le christianisme.

Mais sait-on exactement à quoi servaient les temples et les stupas, les monastères, les sanctuaires rupestres des montagnes, ou les grottes extraordinaires découvertes par une expédition allemande au début du XX ème siècle ?L’économie bouddhique des mérites peut retenir l’attention. Elle fonctionne sur le don, le don qui vous apporte une protection spirituelle, qu’il soit modeste ou grandiose. En échange ont lieu des prêches aux laïcs, des cérémonies grandioses. Aux rois donateurs les bouddhistes fournissent des conseillers qui orientent la vie politique de l’Asie centrale…cela a-t-il changé ?

Comme partout les monastères sont de grands propriétaires terriens et leurs terres sont travaillées par des esclaves qui défrichent puis gèrent les domaines avant de construire des canalisations, des moulins et des pressoirs. Dans ce monde les moines sont autorisés à se marier, ils sont aussi marchands et accompagnent les caravanes. Ils peuvent aussi être artisans et artistes et produire sculptures, peintures, autels portatifs.Palimpsestes

Il s’agit de parchemins manuscrits dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Certains objets superposent les influences : une boite peinte, une enluminure, un manuscrit, etc.

Les reliques et les reliquaires ont servi de support ainsi que des masques et des instruments de musique. Les ventes et les vols de reliques sont innombrables surtouts si un bol ou un ongle ont appartenu à Bouddha !La boite, reproduite ci-après, est un reliquaire de Koutcha. Il est en bois de peuplier tourné, recouvert de tissu de chanvre peint. Il a été retrouvé à Kouchan, par une mission japonaise en 1903. Il date du VI ou VII ème siècle. Il s’agit d’un travail extraordinaire qui présente les amusements d’une ville.

Puis vint l’art du livre avec le rôle croissant de l’islam

Les livres écrits par les missionnaires comportent beaucoup d’images car chaque missionnaire était accompagné d’un peintre. Le livre était un objet luxueux, avant de devenir un objet de transmission de savoirs et de cultures : il fut rouleau, replié en accordéon, ou feuilles superposées, avant d’être imprimé au IX ème siècle.

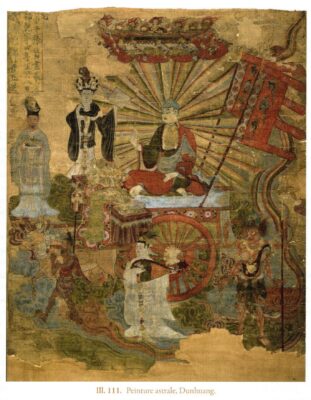

Sur cette peinture sur soie de Dunhuang, (fin IX ème siècle) on voit autour d’un Bouddha astral rayonnant de lumière, les cinq planètes : le guerrier de Mars, la belle Vénus, qui joue du luth pipa, le vieux Saturne, Jupiter et Mercure tenant une tablette. Quatre d’entre eux ont gardé dans leur coiffe leurs attributs égyptiens, l’âne pour Mars, le phénix pour Vénus, le bœuf d’Horus pour Saturne, le singe de Toth, dieu des scribes, pour Mercure. Seul le cochon qui sert de coiffe à Jupiter est d’origine inconnue.

Ce rouleau et cette peinture ouvrent sur une histoire véritablement mondiale des circulations de savoirs.La musique joue aussi un rôle important et au VII ème, la moitié des orchestres officiels de la cour de Chine sont centre-asiatiques : on y écoute luth, harpe, orgue à bouche, flûte de paon, percussions.

L’astrologie est alors la reine des sciences, reposant sur le mouvement des astres, surplombant tous les pays et chaque homme, répondant (ou pas) aux angoisses.

? Ruptures 738-840

- Trois dates sont essentielles pour comprendre la suite des événements :

742 : défaite des Turcs face à une coalition de leurs sujets,

749 : installation sur le trône califal, en Irak, pour un millénaire, de la dynastie des Abbassides, descendants de l’oncle de Mahomet, par une armée centre asiatique,

755 : rébellion d’An Lushan, général turco-sogdien, qui bouleverse l’empire des Tang.

A la fin du X ème, le géographe Muqaddasî écrit qu’en Asie centrale, tout le monde est musulman, à l’exception des juifs et de quelques chrétiens.

Un réseau de mosquées urbaines se met en place. A Boukhara, un temple préislamique de la Lune est remplacé par une mosquée. Pour ceux qui ne devenaient pas musulmans, existait le statut de dhimmi : ils étaient protégés en échange du paiement de la capitation. Appliqué d’abord aux juifs et chrétiens, il le fut ensuite aux bouddhistes. Beaucoup d’historiens ont souligné que si les temples bouddhistes avaient disparu, beaucoup de madrasas musulmanes s’étaient inspirées de leur plan et de leur architecture.Nouvelles frontières : confrontation Chinois / Ouïghours / Tibétains

De 744 à 840, un puissant empire Ouighour se met en place en Asie centrale et s’étend jusqu’à Kachgar à partir de 802. Les chevaux (du Ferghana) sont échangés contre de la soie. Cette période ouïghoure dans les steppes correspond à un changement majeur dans la façon d’habiter l’espace. Ils construisent des villes fortifiées, des palais et des lignes de fortins frontaliers. Mais des camps de tentes subsistent à l’extérieur et une « tente d’or, peut être dressée sur les terrasses du palais !

Un empire Tibétain partage l’Asie centrale avec l’empire Ouighour, lorsque le savoir faire dans le travail des métaux devient acquis, en particulier la confection des armures. Le commerce du musc reste aussi très lucratif.

La Chine inonde les routes maritimes avec un nouveau savoir faire : celui des céramiques. Le grès fut très apprécié avant que les porcelaines ne l’emportent.

Mais bientôt les routes maritimes se firent plus sûres et les routes terrestres entrèrent dans l’oubli.

Je cite Etienne de la Vaissière, en guise de conclusion :« L’Asie centrale est tout à la fois, un intermédiaire, dominé par les immenses pôles de ses voisins – production intellectuelle indienne, immense richesse, puissance et prestige de l’Etat chinois, légitimités et machines militaires turques et iraniennes – et un acteur.

A vous tous qui lisez ce compte rendu, si dans l’âme vous êtes un géographe, un voyageur, alors partez ! Vous découvrirez mille choses encore inconnues puis vous nous les apprendrez.

Maryse Verfaillie -février 2025

Je rappelle que l’ouvrage d’Etienne de la Vaissière est non seulement « une somme » magnifique sur le fond, mais qu’il est aussi sur la forme : plaisir des yeux, plaisir du toucher car le papier de ce volume sort, en décembre 2023 de l’imprimerie SEPEC à Péronnas (01960). Et l’ouvrage a été édité par la Société Les Belles Lettres, en 2024.

Au-delà de l’immense bibliographie contenue dans ce livre, je m’autorise à indiquer quelques liens sur des textes publiés récemment sur l’Asie centrale.( [cafe-geo.net] )

Bibliographie

Atlas des mondes musulmans médiévaux- CNRS Editions- Sylvie Denoix et Vanessa Van Renterghem-2022

Une carte par jour- Frank Tétart- autrement- 2018

L’Atlas des Civilisations – Le Monde Hors Série 2009

Les Empires en cartes – Le Monde Hors Série 2024

L’Asie centrale, des empires à la mondialisation, Julien Thorez Les Cafés Géo- mai 2016

L’Asie centrale- Renaissance et recomposition d’un espace régional oublié- Alain Cariou – Echogéo- septembre 2009

Le rêve chinois en Asie centrale Emmanuel Lincot // asialyst.com/fr/2024.

-

sur Cycle de conférences en histoire de la cartographie à la BnF – Saison 3

Publié: 13 February 2025, 6:53pm CET par Thibault de Warren

Jacques Bertin, manuscrit de La graphique et le traitement graphique de l’information, avant 1977. BnF, Cartes et Plans, GE EE-8890.

Jacques Bertin, manuscrit de La graphique et le traitement graphique de l’information, avant 1977. BnF, Cartes et Plans, GE EE-8890.

Globes et atlas, cartes et plans à toutes les échelles exercent sur nous un véritable pouvoir de fascination.

D’où vient cette emprise ? Pourquoi dresse-t-on des cartes depuis la nuit des temps ? À quels besoins et usages répondent-elles ? Quels en sont les auteurs ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles le département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France se propose de répondre grâce à un cycle d’initiation à l’histoire de la cartographie, ouvert à tout public.

Sa troisième saison est dédiée aux nouvelles problématiques auxquelles la cartographie est confrontée : décentrement géopolitique du monde, questions écologiques, impact du numérique sur la représentation de l’espace.Informations pratiques :

BnF, site Richelieu | 5, rue Vivienne, Paris 2e | Salle des Conférences | de 18h15 à 20h.

Entrée gratuite. Réservation recommandée sur : [https:]] (ouverture des inscriptions un mois avant chaque conférence)

Expositions cartographiques et espaces urbains (Paris, XVIIIe-XXe siècle) 6 février 2025 Jean-Marc Besse, Directeur de recherche CNRS – Directeur d’études à l’EHESSLes opérations cartographiques n’ont pas toujours été limitées au monde des savants, des militaires et des ingénieurs, et les cartes ne sont pas toujours restées confinées à l’intérieur des bibliothèques et des dépôts d’archives. Que ce soit sous la forme d’objets symboliques exhibés lors d’événements publics, d’espaces architecturaux et décoratifs destinés à l’éducation, ou de supports matériels de projets politiques déterminés, les cartes et les globes, à différentes échelles, sont depuis longtemps présents aussi dans les espaces publics des grandes villes, favorisant ainsi la diffusion d’une culture géographique auprès des habitants et des passants. Le but de cette conférence est de présenter quelques-uns de ces installations et dispositifs cartographiques créés à Paris depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la période contemporaine.

Le « Plan de Paris mis en carte géographique du Royaume de France » (plan ci dessous) accompagne la publication de la Géographie parisienne de l’abbé Étienne Teisserenc en 1754. Dans ce projet, le but est de rebaptiser les rues de Paris en leur attribuant des noms des régions de France. Comme si Paris devait incarner la France, et les lecteurs de la carte y apprendre à la fois Paris et le Royaume. Ce projet trouvera divers prolongements et reformulations, au cours de la Révolution française, puis sous la IIIe République.

Teisserenc, Étienne (Abbé), Géographie parisienne en forme de dictionnaire, contenant l’explication de Paris ou de son plan, mis en carte géographique du royaume de France, pour servir d’introduction à la géographie générale, Paris, Rue Robinot, 1754. BnF, 8-LK7-6020.

Les blancs des cartes dans un monde géonumérisé 13 mars 2025 Matthieu Noucher, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire PASSAGES (Bordeaux)Les cartographes ont longtemps cherché à remplir leurs cartes avec un maximum d’information. Combler les blancs des cartes s’est alors révélé être, au fil des siècles, un véritable défi, alimentant une soif d’aventure, un désir de conquête ou encore une volonté de connaissance toujours plus approfondie des territoires. Aujourd’hui encore, même face au déluge de données numériques, des fractures cartographiques demeurent et des blancs subsistent. L’exposé explorera différentes manières de les remplir et nous nous interrogerons sur la pertinence de vouloir les combler à tout prix.

Le Lac Parimé (dans la carte ci-dessous) : un mythe qui a longtemps été utilisé pour combler le blanc des cartes et servir différents projets de conquête coloniale. Nous verrons alors, qu’à l’heure de l’intelligence artificielle, de nouveaux mythes cartographiques semblent voir le jour…

Hondius, Jodocus II, Guiana sive Amazonum regio (avec des lieux imaginaires : lac Parimé et Eldorado), vers 1630. Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, R 2= 22 P. 67.

Contours de la contre-cartographie 10 avril 2025 Nephtys Zwer, Docteure en histoire, fondatrice du site [https:]]Qu’est-ce que la contre-cartographie ? La dénomination intrigue car elle recouvre les multiples expressions d’une géographie alternative. La caractéristique la plus saillante de la cartographie dite radicale, critique ou militante est qu’elle s’approprie le pouvoir performatif des cartes dans une démarche politique. Les cartes du Detroit Geographical Expedition and Institute en sont un exemple paradigmatique. Mais la nature de cette subversion s’inscrit aussi dans ses formes. Il convient alors d’appliquer l’étiquette à beaucoup de cartes conçues hors du régime de production habituel de l’information géographique. Il en est ainsi des cartes sensibles dressées par des non-cartographes pour visualiser leurs propres pratiques et perceptions de l’espace. Quels critères retenir alors pour y voir un peu plus clair ? Cette conférence propose d’explorer la généalogie et les manifestations de la contre-cartographie – encore perçue comme nouvelle – afin d’en dessiner les contours.

Dans la tradition des recueils d’Itinéraires et Royaumes, le géographe persan Istakhri a cartographié les sites importants du monde musulman. Cette représentation de la Méditerranée (image ci dessous) est orientée avec l’ouest en haut. Le dôme triangulaire, ici nommé Jabal al-Qil?l (« mont du bois »), représente le comptoir sarrasin du Fraxinet, probablement situé dans la région de la Garde-Freinet en Provence. Il marque la porte d’entrée à cette partie de la Méditerranée. Les trois cercles représentent, de haut en bas, la Sicile, la Crête et Chypre…

Abou Ishak Ibrahim ibn Mohammed el-Farisi, surnommé el-Istakhri, carte de la Méditerranée (détail), dans Kitab al-Masalik wa’l-Mamalik, début du Xe siècle. Fac-similé réalisé en 1819-1821 [Copie ? par Khv?nd M?r, Ghiy?s? al-D?n ibn Hum?m al-D?n (1475?-1535?). BnF, Manuscrits, Supplément persan 355.

Carte et communication. Map design, sémiologie graphique, géovisualisation 15 mai 2025 Gilles Palsky, Professeur émérite, Université de Paris 1 Panthéon-SorbonneLa cartographie connaît un changement de paradigme dans les années 1950-1960, avec la mise en avant de la capacité des cartes à communiquer de l’information. Cette association de la carte et de la communication s’incarne dans deux grands courants théoriques initiés en France par Jacques Bertin (la sémiologie graphique) et aux États-Unis par Arthur H. Robinson (le map-design). Tous deux ont pâti, à partir des années 1980, de la priorité donnée aux SIG (Systèmes d’information Géographique), aux données numériques et à leur traitement, faisant passer la dimension visuelle des cartes au second plan. La réflexion sur la communication graphique s’est cependant renouvelée dans le cadre d’une discipline intégratrice, la géovisualisation.

Dès les années 1950, le français Jacques Bertin (1918-2010) développe de premières recherches théoriques sur la cartographie, à l’occasion du travail d’illustration (illustration ci dessous) qu’il réalise pour l’étude collective dirigée par Paul Chombart de Lauwe sur l’espace social de la région parisienne (1952)…

P. H. Chombart de Lauwe, [et al.], Paris et l’agglomération parisienne, série B, tome 1, recherche graphique par Jacques Bertin, Paris, PUF, 1952, pl. 17. BnF, Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 8-R-56004 (1,1).

Ce que l’ordinateur fait aux cartes 12 juin 2025 Henri Desbois, Maître de conférences en géographie, Université Paris-NanterreL’informatique, d’abord introduite à partir des années 1960 dans le traitement des données de la géographie militaire de la guerre froide a massivement transformé la manière de produire, de diffuser et d’utiliser les cartes entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Les cartes se sont multipliées, ont changé d’aspect, et même de nature en moins de deux décennies. On propose de retracer l’histoire de cette révolution autant culturelle que technique, en essayant de comprendre comment notre rapport avec l’espace géographique s’en trouve changé.

Un extrait de la carte OpenStreetMap ( [https:]] ). Cette carte collaborative, souvent comparée à Wikipédia, illustre certaines transformations dans la production et la diffusion des cartes à l’ère d’internet.

Que vous soyez curieux, amateur, passionné, ou connaisseur aguerri, ce cycle de conférences vous invite à explorer l’histoire et les enjeux actuels des cartes. Des premières représentations du monde aux révolutions du numérique, chaque séance sera l’occasion d’interroger le pouvoir des images cartographiques et leur impact sur notre perception de l’espace. Venez découvrir comment les cartes façonnent notre façon de voir le monde !

Programme – Histoire de la cartographie 2025Télécharger

-

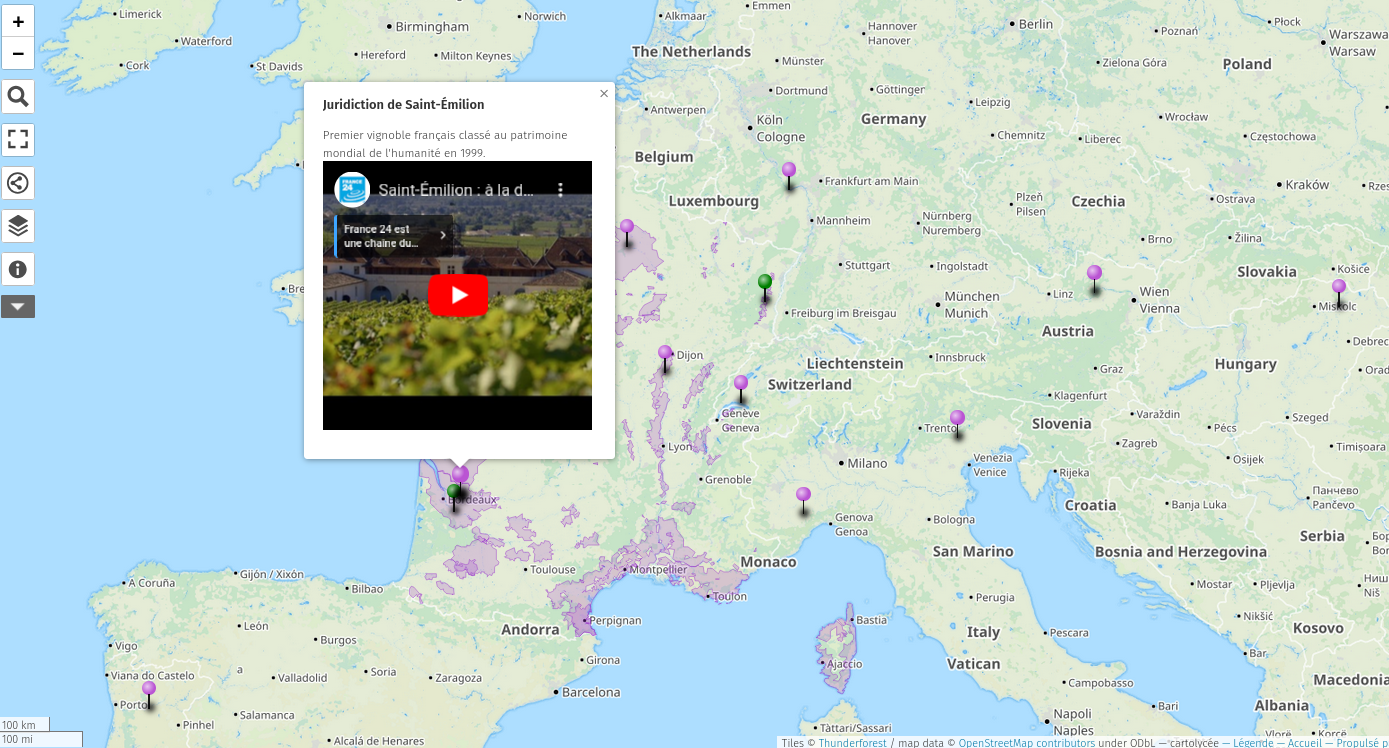

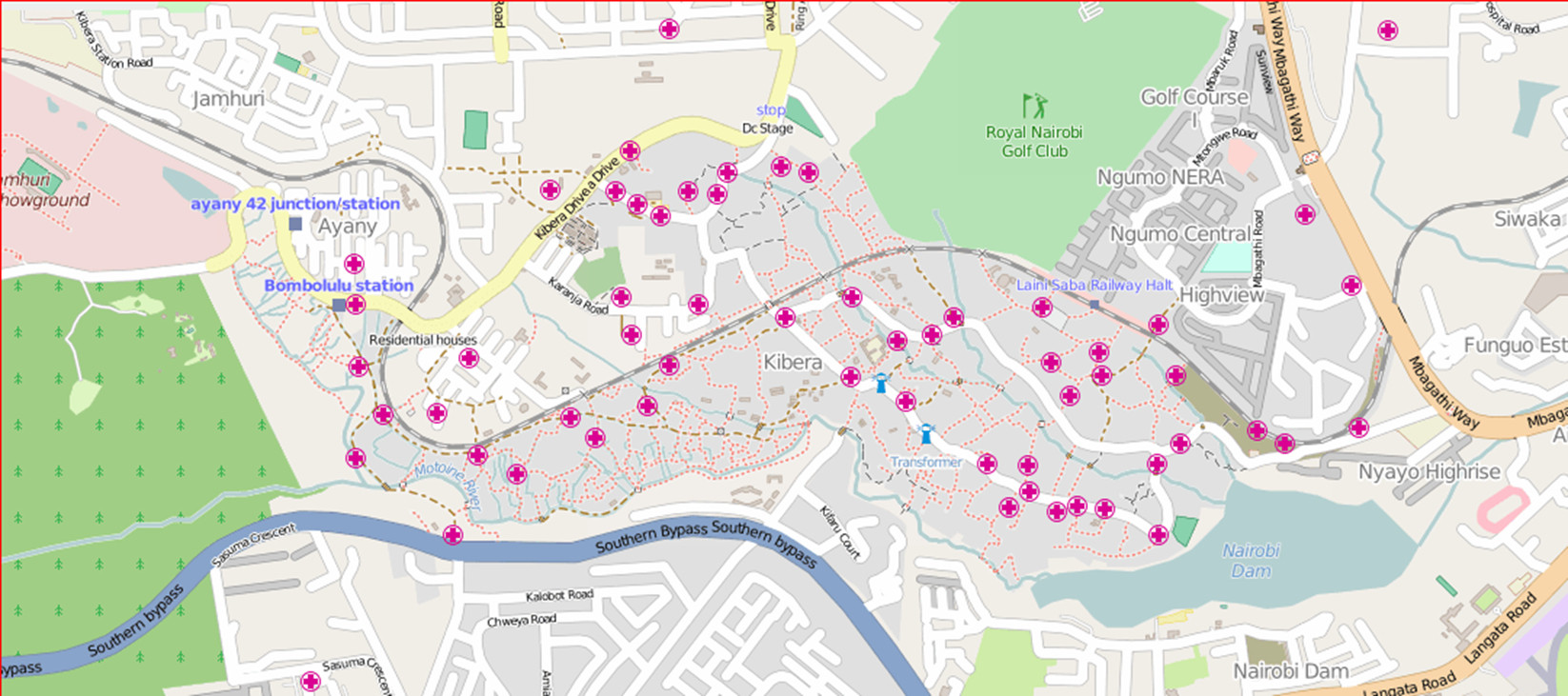

sur Utiliser les applications cartographiques uMap et Framacarte

Publié: 13 February 2025, 5:23pm CET

uMap est un outil open source qui permet de créer des cartes personnalisées à partir de fonds OpenStreetMap (données en libre accès). Il est possible d'importer des données géographiques en masse au format geojson, gpx, kml, osm. La gestion des calques offre des possibilités de superposition des données. L'application ne propose pas d'animation cartographique. En revanche, elle permet de rassembler un grand nombre de ressources et de les consulter à travers une seule interface cartographique. Le code source ouvert d'uMap est disponible sur GitHub. L'outil, assez simple d'usage, est très utilisé dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Il est également mobilisé par des associations ou des mouvements pour développer des sites de cartographie participative. Pour une prise en main par étape, voir le tutoriel Maîtriser uMap en 12 leçons.

1) uMap et Framacarte, deux applications open source de cartographie en ligne

Dérivé du logiciel libre uMap, Framacarte, permet de dessiner, marquer, colorier, annoter les fonds de carte d’OpenStreetMap. L'application fait partie de la série d'outils libres proposés par Framasoft. Framacarte permet d'exporter le code et d'insérer la carte sur son site web (voir ce tutoriel).

Les applications en ligne uMap et Framacarte ne remplacent pas les outils de traitement cartograhique, tels Khartis ou Magrit. Leur vocation n'est pas de manipuler de la donnée statistique, mais plutôt d'assembler des ressources géolocalisées et de permettre une navigation entre ces ressources (cartes, images, textes...). Lorsqu'elles sont scénarisées, ces ressources géolalisées peuvent donner lieu à une narration et déboucher sur des story maps. Il s'agit d'outils de géovisualisation plus que de traitement cartographique. Vous pouvez vous reporter à la rubrique Globes virtuels et applicatifs pour accéder à d'autres outils de géovisualisation. Framasoft a fait également une page pour présenter la cartographie libre à vélo.

Carte participative des bassines contestées en France (source : uMap)

Exemples d'applications :- Carte des bassines contestées en France

- Cartocrise - Culture française tu te meurs

- L'Ile de France en Bandes Dessinées

- Nantes à vélo par CartoCités

- La guerre civile en Syrie

2) Présenter ses ressources pédagogiques avec uMap

Jean-Christophe Fichet, professeur agrégé dans l’Académie de Normandie et formateur, montre comment utiliser uMap pour présenter géographiquement une large palette de ressources pédagogiques (films, textes…).

Cartes à l’appui depuis son site Cartolycée, son témoignage ouvre des perspectives aux enseignants pour s’approprier les sujets, aux élèves pour plonger dans des documents variés, et à tous ceux qui veulent faire vivre des documents sur des cartes.

Lire son interview sur le blog d'uMap.

Exemples d'applications pédagogiques :- Carte de Lubrizol : Rouen face au risque technologique

- Carte de la Silicon Valley

- Carte des révoltes en musique

- Carte du goulag

Articles connexes

Utiliser Khartis dans le cadre de la géographie scolaire

Utiliser Magrit dans le cadre de la géographie scolaire

Les story maps : un outil de narration cartographique innovant ?

Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN

Utiliser la cartographie numérique pour travailler les compétences sur le croquis de synthèse

Globes virtuels et applicatifs -

sur Différences par sexe selon les pays dans l'utilisation des réseaux sociaux à partir des données Facebook

Publié: 13 February 2025, 3:27pm CET

Source : Cross-Gender Social Ties Around the World. Par Michael Bailey, Drew Johnston, Theresa Kuchler, Ayush Kumar, Johannes Stroebel (2025).Résumé

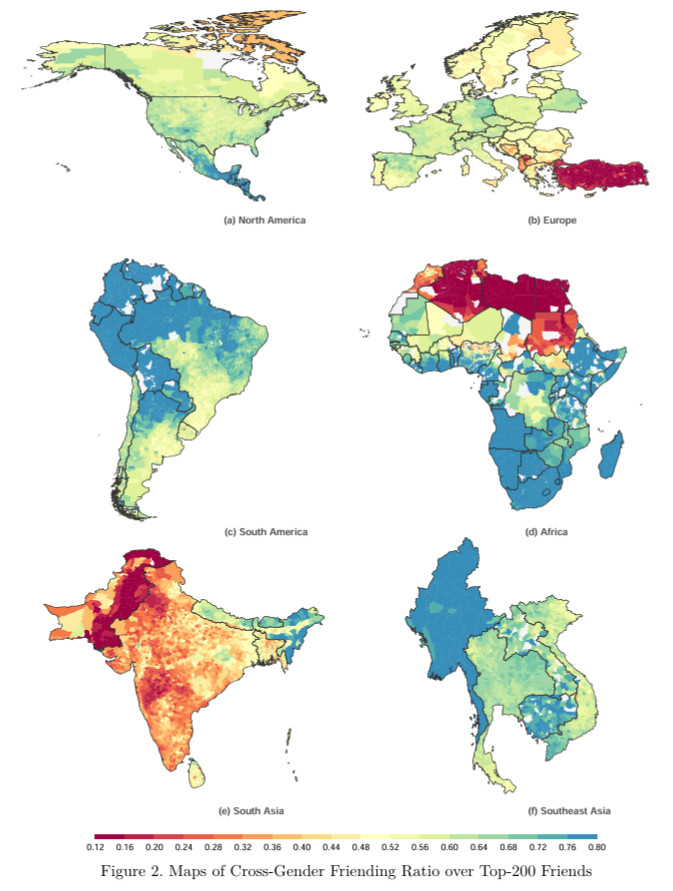

Les économistes, sociologues et autres spécialistes des sciences sociales s’intéressent depuis longtemps aux déterminants et aux effets des liens sociaux entre les sexes (par exemple, McPherson, Smith-Lovin et Cook, 2001 ; Currarini, Jackson et Pin, 2009). Cependant, en raison d’un manque de données représentatives et à grande échelle, les travaux empiriques ont généralement étudié les liens sociaux dans un seul contexte ou une seule zone géographique, empêchant une analyse systématique des variations spatiales ou autres, entre les sexes. Ici, est présenté et analyse un nouvel ensemble de données mondiales sur les "liens d’amitié" (followers) entre les sexes au niveau infranational pour près de 200 pays et territoires. Les mesures sont basées sur plus de 1,38 trillion de liens sociaux observés entre plus de 1,8 milliard d’utilisateurs sur Facebook, un service mondial de réseautage social en ligne. Les données agrégées sont disponibles en téléchargement sur le site HDX. Le but est de faciliter de nouvelles recherches visant à comprendre la dynamique qui façonne la formation des liens sociaux entre les sexes, ainsi que les effets de ces liens.

Cartes du ratio d'amitié entre les sexes parmi les 200 "meilleurs amis" (source : Bailey, Johnston & al, 2025)

Les auteurs ont mesuré les différences entre les sexes en utilisant le Cross-Gender Friending Ratio (CGFR), le rapport entre la part d'amies dans les réseaux d'hommes et la part d'amies dans les réseaux de femmes en fonction des lieux. Les hommes ont presque toujours une proportion plus faible d’amies féminines que les femmes, mais avec des degrés variés selon les pays. Dans tous les pays, le CGFR est un indicateur très prédictif des différences entre les sexes en termes de participation au marché du travail. Au sein des pays, on observe également une forte corrélation avec les attitudes liées au genre dans l'enquête World Values Survey, notamment les croyances sur l'aptitude des femmes à faire de la politique. Au delà des biais d'interprétation inhérents à ce type d'information, l'intérêt est de pouvoir les confronter avec d'autres jeux de données.

Accès aux données sur le site data.humdata.org

Accès à l'article sur le site de Drew Johnston

Articles connexes

Quand Facebook révèle nos liens de proximité

Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux (Statista)

Territoires virtuels. Carte interactive des 400 000 projets déposés sur GitHub

Les modèles de langage (LLMs) utilisés en intelligence artificielle reproduisent l'espace et le temps

La carte mondiale de l'Internet selon Telegeography